脊椎疾患

頚椎椎間板ヘルニア+

症状

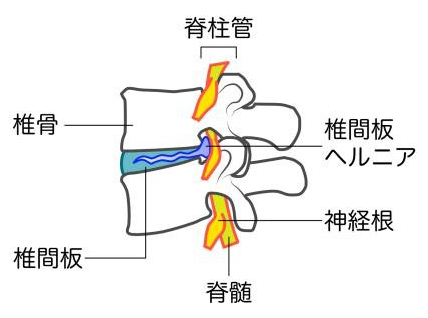

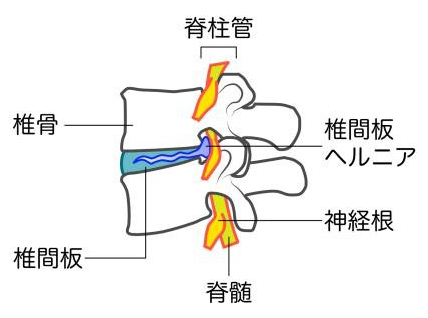

首の骨と骨の間にあるクッション(椎間板)が飛び出して、神経(脊髄・神経根)を圧迫してしまうのが頚椎椎間板ヘルニアです。主な症状は、下記の3つが多いです。

| ・首 や 肩 の こ り・痛み | : | 多くの人が最初に感じる症状です。 |

| ・腕や手のしびれ・痛み | : | 飛び出した椎間板が神経を圧迫することで起こります。 |

| ・手 や 腕 の 筋 力 低 下 | : | しびれや痛みに伴い、腕の力や握力が弱くなることがあります。 |

これらの症状は、寝違えや肩こりのような軽い症状から始まることもあります。症状が進むと、日常生活に支障をきたすほどの痛みやしびれが出ることもあります。

治療方法

多くの場合、自然に治っていくことが多いです。人間の体は素晴らしいもので、飛び出した椎間板を吸収したり、神経の圧迫が減るように変化したりする力を持っています。症状が軽い場合は、安静・薬・注射の治療を選択します。

| ・安 静 | : | 無理な動きを避け、首を休ませることが大切です。 |

| ・ 薬 | : | 痛みや炎症を抑える薬を使います。 |

| ・注 射 | : | 痛みが強い時は神経ブロック注射をお勧めすることがあります。当院では多くの場合ペインクリニックをご紹介しています。 |

強い痛み・しびれ・神経麻痺などの症状が重い場合や、なかなか改善しない場合は手術を検討します。

頚椎症性神経根症+

症状

後頚部痛・肩甲部痛・背部痛が左右どちらかに生じ、同側の肩~腕・肘・前腕・手指にしびれや痛みを感じます。場合によっては腕や手指の脱力が生じます。急性発症が多く、首を後ろや横へ曲げると症状が増悪するのが特徴です。まれに筋力低下や筋萎縮のみを呈する特殊な病型もあります。椎間板ヘルニアや“骨棘”と呼ばれる加齢性変化に伴い生じる骨の“とげ”が、神経の枝(神経根)を障害することが主な原因です。

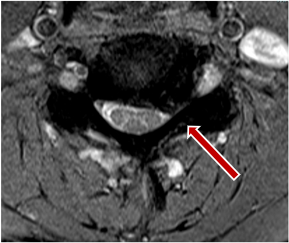

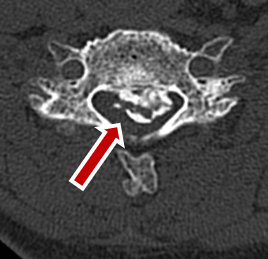

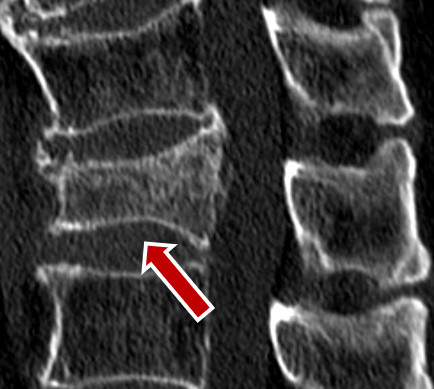

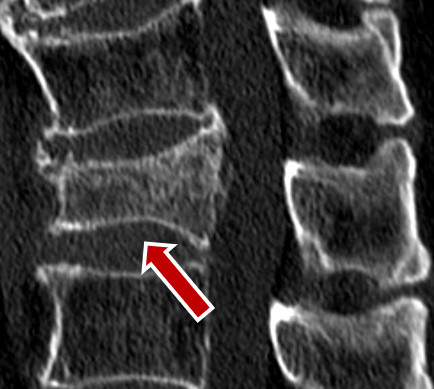

ヘルニアによる頚椎症性神経根症

矢印の部分で頚椎症性神経根症ヘルニアが突出しています

治療方法

多くの場合は保存療法で症状は消失するので、安静および内服薬(消炎鎮痛剤や神経痛を緩和させる専用の薬)服用にて経過を見ます。耐え難い疼痛がある場合や内服加療でも長期間疼痛が改善しない場合、著しい麻痺(筋力低下や感覚障害)がある場合は手術療法を検討します。

手術

手術は神経根の通り道を広くすることを目的に、患者さんの特性や病変の状態を考慮して選択します。

頚椎前方除圧固定術

手術翌日から歩行練習を開始し、通常術後1週前後の入院期間を要します。頚椎カラーは原則不要もしくは短期間の装着としております。速やかな社会復帰が可能です。

頚椎椎間孔拡大術

手術翌日から歩行練習を開始し、通常術後1週前後の入院期間を要します。頚椎カラーは原則不要もしくは短期間の装着としております。速やかな社会復帰が可能です。

頚椎椎間板ヘルニア摘出術

頚椎カラーは原則不要です。入院期間は通常術後1週程度で、速やかな社会復帰が可能です。

頚椎前方除圧固定術

手術翌日から歩行練習を開始し、通常術後1週前後の入院期間を要します。頚椎カラーは原則不要もしくは短期間の装着としております。速やかな社会復帰が可能です。

頚椎椎間孔拡大術

手術翌日から歩行練習を開始し、通常術後1週前後の入院期間を要します。頚椎カラーは原則不要もしくは短期間の装着としております。速やかな社会復帰が可能です。

頚椎椎間板ヘルニア摘出術

頚椎カラーは原則不要です。入院期間は通常術後1週程度で、速やかな社会復帰が可能です。

頚椎症性脊髄症+

症状

最初は上肢や下肢のしびれを自覚することが多いです。手先がうまく使えなくなり、箸を使う・ボタンをかける・字を書くなど細かい作業が下手になったり時間がかかるようになることがあります。進行してくると手足の感覚が鈍くなってきたり、筋力も低下します。さらに放置して治療が遅れると、歩行障害や排尿・排便障害が出る場合もあります。これらの脊髄障害による症状は、適切な治療を行わないでいると徐々に悪化していく特徴があります。

治療方法

脊髄は中枢神経で重要な器官です。脊髄障害はいったん発症すると進行性であることが多く、手術以外の保存的な治療は有効ではありません。上肢や下肢がしびれて手の使いにくさがある場合や、手足の筋力低下があれば積極的に手術治療を提案します。症状が急速に進行して歩行障害や排尿障害が現れた場合には、緊急に手術を要することもあります。

脊柱靭帯骨化症+

症状

脊椎の神経の通り道(脊柱管)には、脊椎の骨と骨をつなぐ靭帯があります。脊柱管の前方にあるのが後縦靭帯、後方にあるのが黄色靭帯です。後縦靭帯骨化症・黄色靭帯骨化症は、これらの靭帯が厚くなり固い骨に変化してしまう疾患で、厚生労働省が定める指定難病です。

脊柱管の中にある靱帯が肥厚すると脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されて神経の障害を生じます。頚椎で神経が圧迫されると、両手・両脚のしびれや運動障害、さらに進行すると排尿・排便障害が生じます。手の運動障害は箸が使いにくい、字が書きにくいといった症状が多く、脚の運動障害は階段昇降が不安定になったり、歩行時にふらついたりします。胸椎・腰椎で神経が圧迫されると両脚のしびれと運動障害、排尿・排便障害を生じます。後縦靭帯骨化症は頚椎・胸椎に生じることが多く、黄色靭帯骨化症は胸椎・腰椎に多いです。通常40歳代以降で発症します。

脊柱管の中にある靱帯が肥厚すると脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されて神経の障害を生じます。頚椎で神経が圧迫されると、両手・両脚のしびれや運動障害、さらに進行すると排尿・排便障害が生じます。手の運動障害は箸が使いにくい、字が書きにくいといった症状が多く、脚の運動障害は階段昇降が不安定になったり、歩行時にふらついたりします。胸椎・腰椎で神経が圧迫されると両脚のしびれと運動障害、排尿・排便障害を生じます。後縦靭帯骨化症は頚椎・胸椎に生じることが多く、黄色靭帯骨化症は胸椎・腰椎に多いです。通常40歳代以降で発症します。

脊柱管の中にある靱帯が肥厚すると脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されて神経の障害を生じます。頚椎で神経が圧迫されると、両手・両脚のしびれや運動障害、さらに進行すると排尿・排便障害が生じます。手の運動障害は箸が使いにくい、字が書きにくいといった症状が多く、脚の運動障害は階段昇降が不安定になったり、歩行時にふらついたりします。胸椎・腰椎で神経が圧迫されると両脚のしびれと運動障害、排尿・排便障害を生じます。後縦靭帯骨化症は頚椎・胸椎に生じることが多く、黄色靭帯骨化症は胸椎・腰椎に多いです。通常40歳代以降で発症します。

脊柱管の中にある靱帯が肥厚すると脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されて神経の障害を生じます。頚椎で神経が圧迫されると、両手・両脚のしびれや運動障害、さらに進行すると排尿・排便障害が生じます。手の運動障害は箸が使いにくい、字が書きにくいといった症状が多く、脚の運動障害は階段昇降が不安定になったり、歩行時にふらついたりします。胸椎・腰椎で神経が圧迫されると両脚のしびれと運動障害、排尿・排便障害を生じます。後縦靭帯骨化症は頚椎・胸椎に生じることが多く、黄色靭帯骨化症は胸椎・腰椎に多いです。通常40歳代以降で発症します。

後縦靭帯骨化が脊柱管の大部分を占拠しており、脊髄(神経)が強く圧迫されています

|

|

|

治療方法

しびれのみで手術を行うことは多くありませんが、運動障害が現れた場合には手術が望ましいです。また、症状が進行性の場合や排尿・排便障害が現れた場合には早急に手術を行います。特に頚椎の靭帯骨化症は、転倒などの軽いけがで急に症状が悪化することがあり注意が必要です。

頚椎後縦靭帯骨化症

骨化が広範囲に及ぶことが多く、後方から手術を行うことが多いです。一般的な術式は椎弓形成術や後方除圧固定術です。骨化病変が狭い範囲に限られているときには前方除圧固定術を行うこともあります。

胸椎後縦靭帯骨化症

やはり広範囲の病変が多く、後方除圧固定術を行うことが多いです。大きな骨化病変に対しては骨化病変自体を切除する後方進入前方除圧固定術を行うこともあります。

胸椎黄色靭帯骨化症

後方から骨化病変を切除する後方除圧術が一般的です。再発を防ぐために固定術を併用する(後方除圧固定術)こともあります。

腰椎椎間板ヘルニア+

症状

椎体と椎体の間のクッションのような軟骨が椎間板です。椎間板に圧力がかかり、椎間板の外側を覆っている繊維輪が破れ、内部の髄核が神経のあるスペースに飛び出すことで発症します。症状は主に急性の腰痛・臀部痛・下肢痛です。重症例では筋力低下、排尿・排便障害も生じます。20歳~40歳代によく起こりますが、高齢者では腰部脊柱管狭窄症と椎間板ヘルニアが同じ部位に起こり、高度な症状が生じることもあります。痛みがつらい、生活や仕事の支障が大きくて困っていらっしゃる患者さんは当院の脊椎専門医師にご相談ください。

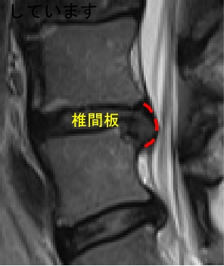

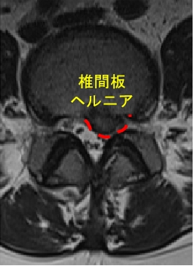

椎間板からヘルニア(赤点線)が突出し神経を圧迫

|

|

治療方法

多くの場合は自然経過で改善することが期待できるため、手術はせず保存療法で治療可能なことが多く、安静や鎮痛剤で経過を見ます。保存療法で痛みが取れない、早く確実に治したい、という場合には手術を考慮します。また、ヘルニアが神経を圧迫して下肢の筋力低下や排尿・排便障害が生じた場合は、できるだけ早期に手術を行う必要があります。近年は椎間板内に酵素を注入し椎間板ヘルニアを縮小させて治療する、椎間板内酵素注入療法(ヘルニコア)も選択できるようになりました。

手術

経皮的椎間板内酵素注入療法(ヘルニコア)

1泊2日の入院で治療可能です。この方法は、すべての椎間板ヘルニアに対して用いることができるわけではありません。詳しくは担当医にご相談ください。

後方椎間板ヘルニア切除

入院期間は1週間程度です。

内視鏡下椎間板ヘルニア切除術(micro endoscopic discectomy: MED)

当院では内視鏡を使用した椎間板ヘルニアの手術もしています。入院期間は4泊5日程度です。

1泊2日の入院で治療可能です。この方法は、すべての椎間板ヘルニアに対して用いることができるわけではありません。詳しくは担当医にご相談ください。

後方椎間板ヘルニア切除

入院期間は1週間程度です。

内視鏡下椎間板ヘルニア切除術(micro endoscopic discectomy: MED)

当院では内視鏡を使用した椎間板ヘルニアの手術もしています。入院期間は4泊5日程度です。

腰部脊柱管狭窄症+

症状

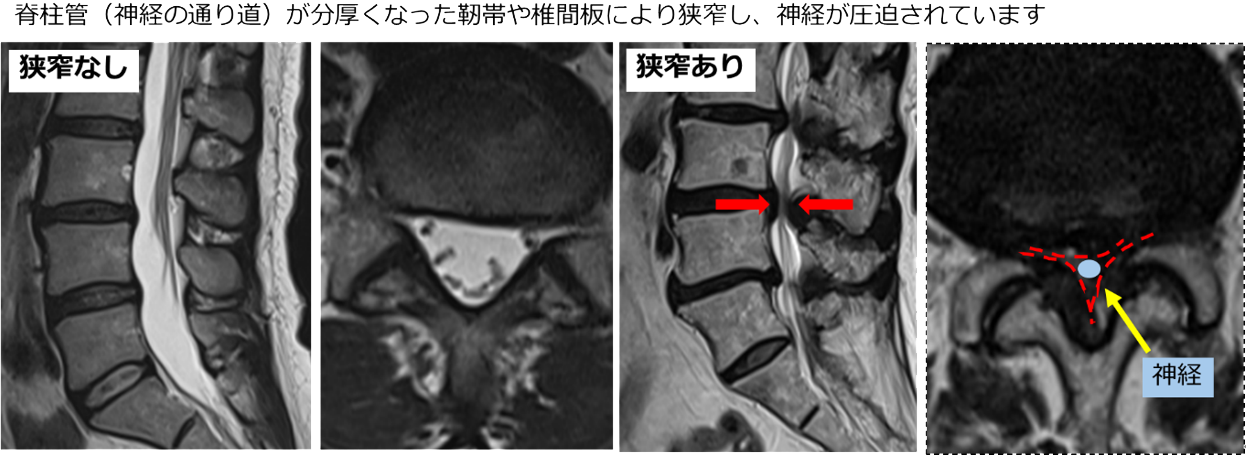

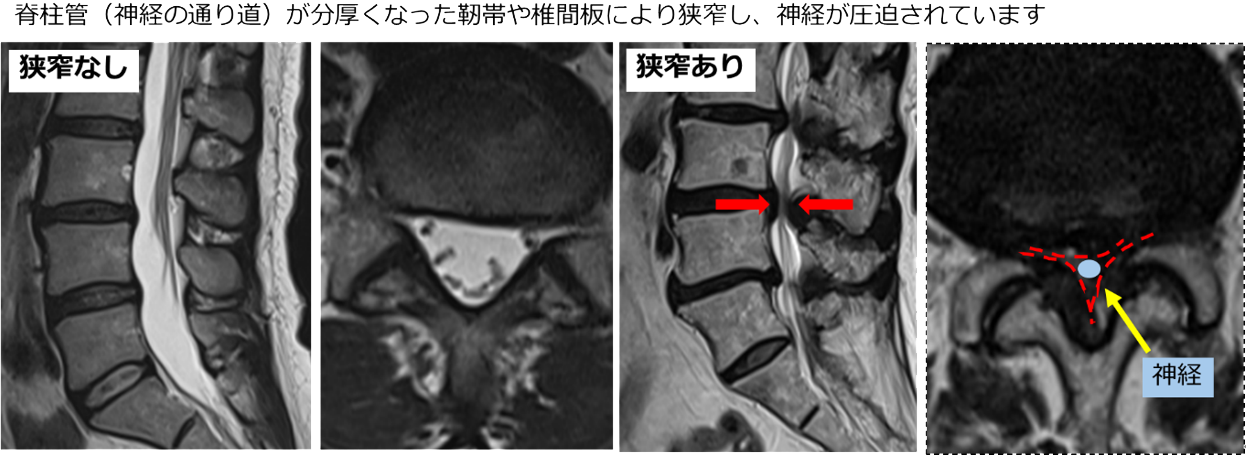

腰の骨の中にある神経の通り道(脊柱管)が狭くなり、神経が圧迫されることにより起こります。脊椎を構成している椎間板や椎間関節が年齢とともにすり減ったり、関節や靭帯が肥厚したりすることが原因とされています。もっとも特徴的な症状は、歩行により下肢の痛み・しびれ・脱力が出現し、安静により軽快する間欠性跛行(かんけつせいはこう)です。重症になると筋力低下や排尿・排便障害が出現することもあります。50歳以降に症状が出現することが多いです。

治療方法

症状が軽い人には主に薬での治療を行います。薬は痛み止めや神経の血流をよくする薬剤を使用し、症状をコントロールすることで支障のない日常生活を送れることが期待できます。画像での脊柱管狭窄が高度でも薬剤で症状をコントロールできることもあります。痛みの改善が不十分で、日常生活や仕事や趣味など、やりたいことができない状態であれば手術を考えます。また、筋力低下や排尿・排便障害が生じるなど、重症の場合は手術をお勧めします。手術はそれぞれの患者さんのライフスタイルや仕事内容や趣味などに合わせて、患者さんとよく相談したうえで決定します。

手術

腰椎後方除圧術(腰椎椎弓形成術)

通常手術翌日から歩行を開始し、1週間程度で退院できます。退院後早期に家事やデスクワークに復帰可能で、肉体労働やスポーツは手術後1か月程度してから再開することが多いです。

内視鏡下腰椎椎弓切除術(micro endoscopic laminectomy)

4泊5日程度で退院でき、退院後早期に家事やデスクワークに復帰可能です。肉体労働やスポーツは手術後1か月程度してから再開することが多いです。

通常手術翌日から歩行を開始し、1週間程度で退院できます。退院後早期に家事やデスクワークに復帰可能で、肉体労働やスポーツは手術後1か月程度してから再開することが多いです。

内視鏡下腰椎椎弓切除術(micro endoscopic laminectomy)

4泊5日程度で退院でき、退院後早期に家事やデスクワークに復帰可能です。肉体労働やスポーツは手術後1か月程度してから再開することが多いです。

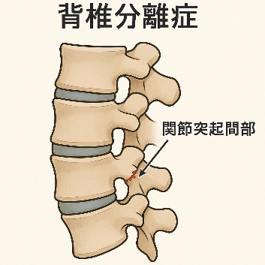

腰椎分離症+

症状

腰椎の後方にある「関節突起間部」といわれる部位が、10代の成長期における過度のスポーツにより疲労骨折することが原因と言われています。野球・サッカー・ラグビー・バレーボール選手などに多く見られます。分離症自体は一般人の5%くらいに認められ、決して珍しいものではありません。80%以上が第5腰椎に発生し、両側分離と片側分離があります。成人で発見される分離症では、ほとんど症状のない場合や、腰痛のみが唯一の症状のときもあります。分離症だけでなく下位腰椎との間が前後にずれる、「分離すべり」といわれる状態になると、神経が圧迫されて下肢のしびれ・痛みや筋力低下を呈することがあります。

治療方法

若年者で新鮮な分離症のときは硬性コルセットを使用して分離部の骨癒合を図ります。成人例で腰痛のみの症状のときは、鎮痛剤の内服、装具などによる保存治療を行います。保存治療を行っても神経症状により長時間の立位や歩行が困難な場合は手術治療を考慮します。

手術

手術は一般的には後方椎体間固定術を行います。

腰椎除圧固定術(PS法)

通常手術翌日から歩行を開始し、術後2週間程度で自宅退院が可能です。術後数か月はコルセットをして生活していただきます。

腰椎除圧固定術(CBT法)

2週間程度の入院で、術後3か月程度軟性コルセットを使用していただきます。デスクワークなどの軽作業は術後2~3週で可能ですが、重労働や激しいスポーツは術後3か月程度経過してから再開することが多いです。

腰椎除圧固定術(PS法)

通常手術翌日から歩行を開始し、術後2週間程度で自宅退院が可能です。術後数か月はコルセットをして生活していただきます。

腰椎除圧固定術(CBT法)

2週間程度の入院で、術後3か月程度軟性コルセットを使用していただきます。デスクワークなどの軽作業は術後2~3週で可能ですが、重労働や激しいスポーツは術後3か月程度経過してから再開することが多いです。

腰椎変性すべり症・腰椎分離すべり症+

症状

変性とは加齢による変化のこと、すべり症は脊椎のズレを意味します。つまり変性すべり症は加齢による背骨のズレです。また、腰椎分離症のために背骨がズレた状態を分離すべり症といいます。分離症とは骨が丈夫ではない子供のころにスポーツなどによって腰椎に疲労骨折が生じ、腰椎に亀裂が入ったままになることです。背骨がずれて神経にぶつかると、下肢の症状が現れます。もっとも特徴的な症状は、歩行により下肢の痛み・しびれ・脱力が出現し、安静により軽快する間欠性跛行(かんけつせいはこう)です。変性すべり症はめずらしい疾患ではなく、40代から50代以降の女性に好発し、多くは第4腰椎に発症します。分離すべり症は若い時にスポーツをしていた人に多く、第5腰椎が好発部位です。

治療方法

レントゲンですべり症を認めても、症状がなければ治療の必要はありません。症状が軽い場合は薬物療法などの保存治療を行います。短距離しか歩けない、仕事や家事ができない、運動できないなど、日常生活に問題を生じた場合には手術を検討します。神経が麻痺して足の力が入らない、尿が出にくいなどの症状があれば早急に手術を行う必要があります。手術法は腰椎後方椎体間固定術が一般的です。体への負担を小さくするために、側方進入椎体間固定術と後方固定術を組み合わせた低侵襲手術を選択することもあります。すべりが軽い場合には腰椎後方除圧術を行うこともあります。

手術

腰椎除圧固定術(PS法)

通常手術翌日から歩行を開始し、術後2週間程度で自宅退院が可能です。術後数か月はコルセットをして生活していただきます。

腰椎除圧固定術(CBT法)

2週間程度の入院で、術後3か月程度軟性コルセットを使用していただきます。デスクワークなどの軽作業は術後2~3週で可能ですが、重労働や激しいスポーツは術後3か月程度経過してから再開することが多いです。

腰椎後方除圧術(腰椎椎弓形成術)

通常手術翌日から歩行を開始し、1週間程度で退院できます。退院後早期に家事やデスクワークに復帰可能で、肉体労働やスポーツは手術後1か月程度してから再開することが多いです。

通常手術翌日から歩行を開始し、術後2週間程度で自宅退院が可能です。術後数か月はコルセットをして生活していただきます。

腰椎除圧固定術(CBT法)

2週間程度の入院で、術後3か月程度軟性コルセットを使用していただきます。デスクワークなどの軽作業は術後2~3週で可能ですが、重労働や激しいスポーツは術後3か月程度経過してから再開することが多いです。

腰椎後方除圧術(腰椎椎弓形成術)

通常手術翌日から歩行を開始し、1週間程度で退院できます。退院後早期に家事やデスクワークに復帰可能で、肉体労働やスポーツは手術後1か月程度してから再開することが多いです。

変性側弯症(成人脊柱変形)+

症状

変性側弯症は、加齢に伴う脊柱の変形が原因で背骨が左右に湾曲してしまう病態です。主に腰椎に発生し、椎間板の変性、椎間関節の関節症、靭帯の肥厚などが複雑に絡み合って発症すると考えられています。

主な症状は、腰痛、背部痛、臀部痛です。進行すると、脊柱管狭窄症を合併し、下肢のしびれ、間欠性跛行、神経根症状(坐骨神経痛など)が出現することがあります。また、側弯変形が進行すると、体幹のバランスが崩れ、歩行障害や呼吸機能の低下を招くこともあります。

主な症状は、腰痛、背部痛、臀部痛です。進行すると、脊柱管狭窄症を合併し、下肢のしびれ、間欠性跛行、神経根症状(坐骨神経痛など)が出現することがあります。また、側弯変形が進行すると、体幹のバランスが崩れ、歩行障害や呼吸機能の低下を招くこともあります。

治療方法

診断は、X線撮影、CT検査、MRI検査などで行います。側弯の程度、椎間板や椎間関節の変性、脊柱管狭窄症の有無などを評価します。変性側弯症の治療は、症状の程度や進行度合いによって異なりますが、基本的には下記の保存療法が中心となります。

これらの保存療法で効果が不十分な場合や神経症状が進行している場合は手術療法を検討します。

| ・薬 物 療 法 | : | 痛み止めや炎症を抑える薬、筋肉の緊張を和らげる薬などを用います。 |

| ・理 学 療 法 | : | ストレッチや筋力トレーニングなどを行い、姿勢の改善、腰痛の軽減、体幹の安定化を目指します。 |

| ・装 具 療 法 | : | コルセットを着用することで、脊柱の安定性を高め、変形の進行を抑制します。 |

| ・神 経 ブ ロ ッ ク | : | 痛みやしびれの原因となっている神経に薬剤を注射し、症状を和らげます。 |

手術

側方進入前方固定術(LIF)と後方固定術の併用

通常1か月程度の入院を要します。術後3~6か月程度の装具の装着が必要です。生活様式の変更も必要となる手術です。

通常1か月程度の入院を要します。術後3~6か月程度の装具の装着が必要です。生活様式の変更も必要となる手術です。

脊椎外傷+

当院ではあらゆる種類の脊椎外傷の治療を行っています。

特に、近年の高齢化により骨粗鬆症に伴う脊椎骨折が増えており、当院でもその治療に力を注いでいます。

圧迫骨折(軽微な椎体骨折)

破裂骨折(高度な椎体骨折)

破裂骨折(高度な椎体骨折)

特に、近年の高齢化により骨粗鬆症に伴う脊椎骨折が増えており、当院でもその治療に力を注いでいます。

圧迫骨折(軽微な椎体骨折)

症状

椎体の部分的な損傷で脊椎外傷の中で最も多く、骨粗鬆症がある高齢者に好発します。

治療内容

基本的にはオーダーメイドのコルセット装着や鎮痛薬、骨粗鬆症治療薬を使って外来通院で治療します。受傷後2~3ヶ月程度でやや潰れた状態のまま骨が癒合し痛みが改善することが一般的です。しかしながら患者さんの中には、疼痛が著しく強く日常生活がままならない方、寝たきりになってしまう方、骨折部の癒合スピードが遅い方がいらっしゃいます。そんな方々に対し、早期の除痛および生活の質の向上を目的として、当院では積極的に下記のような低侵襲手術を行っております。

手術

経皮的椎体形成術

非常に短時間かつ低侵襲で、ご高齢の方や基礎疾患を多く抱えていらっしゃる方でも行えます。患者さんの状態により変動しますが、術後約3日~2週で疼痛なく退院が可能です。

非常に短時間かつ低侵襲で、ご高齢の方や基礎疾患を多く抱えていらっしゃる方でも行えます。患者さんの状態により変動しますが、術後約3日~2週で疼痛なく退院が可能です。

症状

圧迫骨折より重度の骨折で、椎体全体の骨破壊が生じている状態です。骨折した骨が神経の通り道(脊柱管)へ突出し神経障害を生じるケースもあります。

治療内容

圧迫骨折と比較すると保存的加療で対応しきれない確率が増加します。骨折部の不安定性が大きい場合や強い疼痛がある場合、神経障害をきたしている場合は下記の手術治療を検討します。

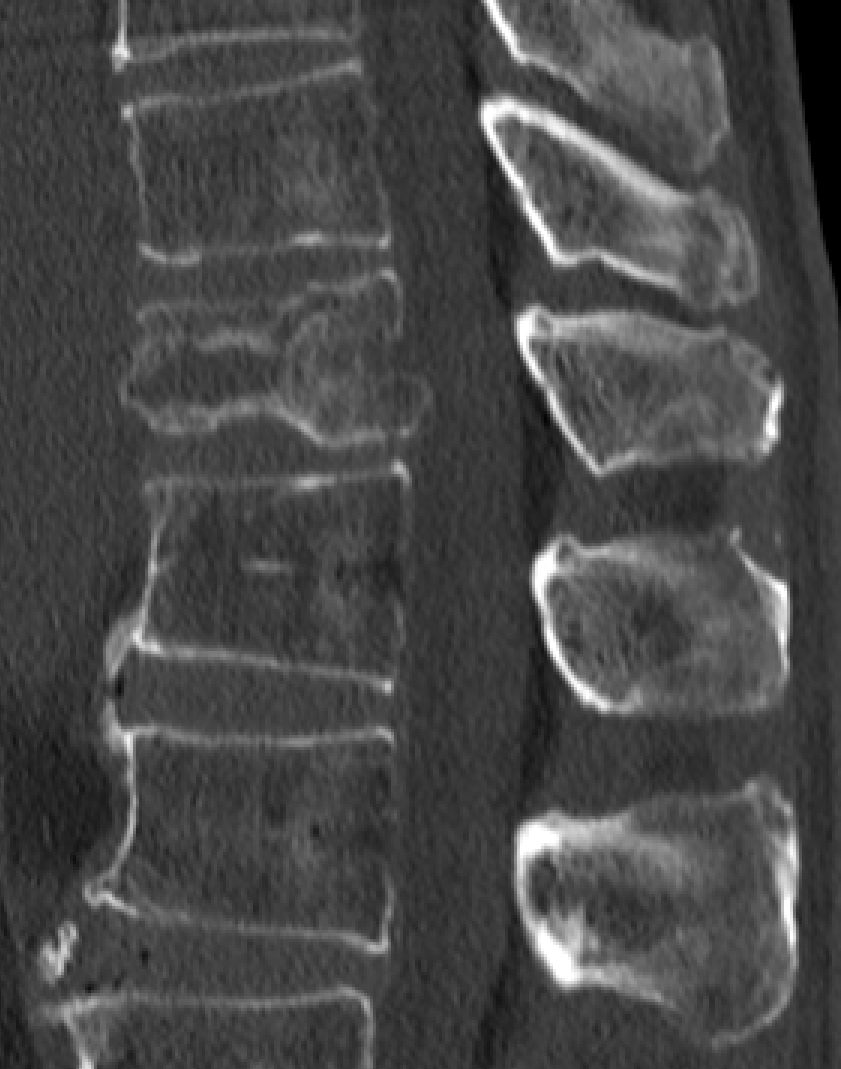

椎体全体が破壊されています

|

突出した椎体が脊髄に干渉しています

|

手術

経皮的椎体形成術

非常に短時間かつ低侵襲で、ご高齢の方や基礎疾患を多く抱えていらっしゃる方でも行えます。患者さんの状態により変動しますが、術後約3日~2週で疼痛なく退院が可能です。

骨粗鬆症性椎体骨折に対する胸椎・腰椎後方固定術

通常2週間程度の入院を要します。術後3か月程度の装具装着が必要です。

経皮的腰椎後方固定術

入院期間は通常法と同じ(術後2週間程度)か少し短くなります。装具の装着機関など術後の療法は通常法と同じで、術後数か月間コルセットをして生活していただきます。

非常に短時間かつ低侵襲で、ご高齢の方や基礎疾患を多く抱えていらっしゃる方でも行えます。患者さんの状態により変動しますが、術後約3日~2週で疼痛なく退院が可能です。

骨粗鬆症性椎体骨折に対する胸椎・腰椎後方固定術

通常2週間程度の入院を要します。術後3か月程度の装具装着が必要です。

経皮的腰椎後方固定術

入院期間は通常法と同じ(術後2週間程度)か少し短くなります。装具の装着機関など術後の療法は通常法と同じで、術後数か月間コルセットをして生活していただきます。