骨粗鬆症とは

骨粗鬆症は、骨の強度が低下することで骨折のリスクが高くなる慢性疾患です。

日本における骨粗鬆症の患者数は、約1,280万人(うち女性980万人、男性300万人)と推計されており、特に閉経後の女性の50%以上が骨量の減少を経験するとされています(骨粗鬆症財団調査より)。

骨折は、特に椎体(背骨)・大腿骨近位部(足の付け根)・橈骨遠位端(手首)の骨折が多く、突然の骨折をきっかけに寝たきりや要介護状態に陥るケースも少なくなく、現在の日本において、要介護状態となる原因の第3位は「骨折・転倒」です(厚労省、国民生活基礎調査より)。

とりわけ、高齢者の椎体骨折並びに大腿骨近位部骨折は深刻で、1年後の死亡率がそれぞれ約20%、約30%、5年後ではそれぞれ約60%、約70%にも達すると報告されています(海外データより)。

骨粗鬆症を背景とした骨折がもたらす影響は患者さんの身体的のみならず、家庭・社会・医療経済的にも深刻です。

骨粗鬆症は自覚症状がないまま進行することが大半なため、早期発見・早期治療介入が重要となります。

治療方法

骨粗鬆症がごく軽度の場合や骨粗鬆症になる一歩手前の状態(骨量低下)の場合には、基本的に生活習慣の改善やビタミン製剤の内服を行うことで骨密度上昇を図ります。

一方で、骨粗鬆症の進行や骨折経験のある患者さんに対しては、早期に積極的な薬物療法を行うことを心掛けています。近年、様々な新薬が発売されており、治療方法の選択肢は大きく広がり、短期間のうちに骨密度を上昇させることが可能となっています。

当院では、患者さんの骨粗鬆症重症度、健康状態、金銭面、希望投与方法や間隔等を考え、一人一人に合った薬物治療を提案します。

当院で可能な主な薬剤治療選択肢

①ビタミン製剤、カルシウム製剤 (毎日内服)

②選択的エストロゲン受容体調整薬 (毎日内服)

③ビスホスホネート製剤(毎日内服、週1回内服、月1回内服、月1回注射、年1回注射)

④抗ランクル抗体製剤(半年1回注射)

⑤副甲状腺ホルモン製剤(毎日自己注射、週2回自己注射、週1回外来注射)※

⑥抗スクロレスチン抗体製剤(月一回外来注射)※

抗スクロレスチン抗体製剤(製品名:イベニティ®皮下注)

まずは骨密度のチェックから

窓口にてお気軽にご相談ください。

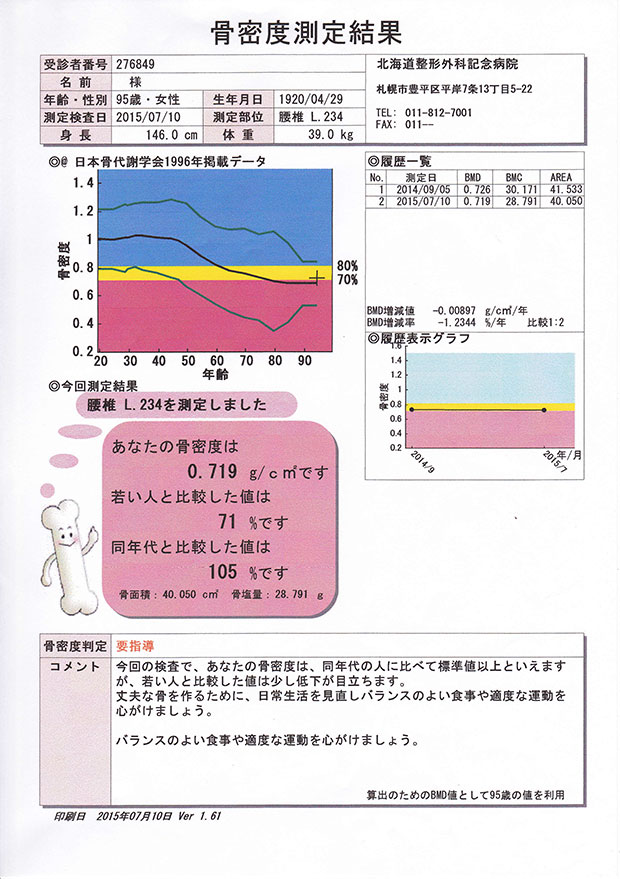

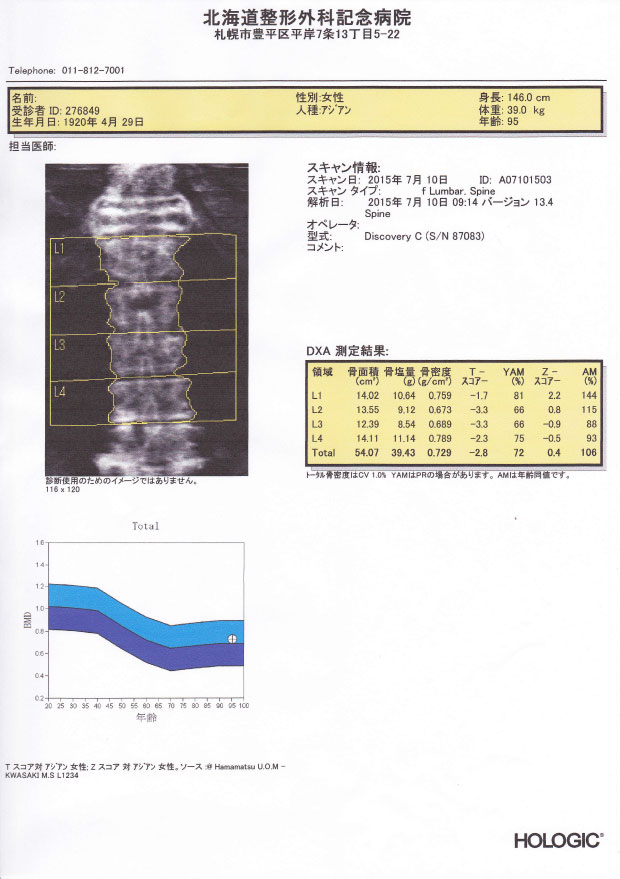

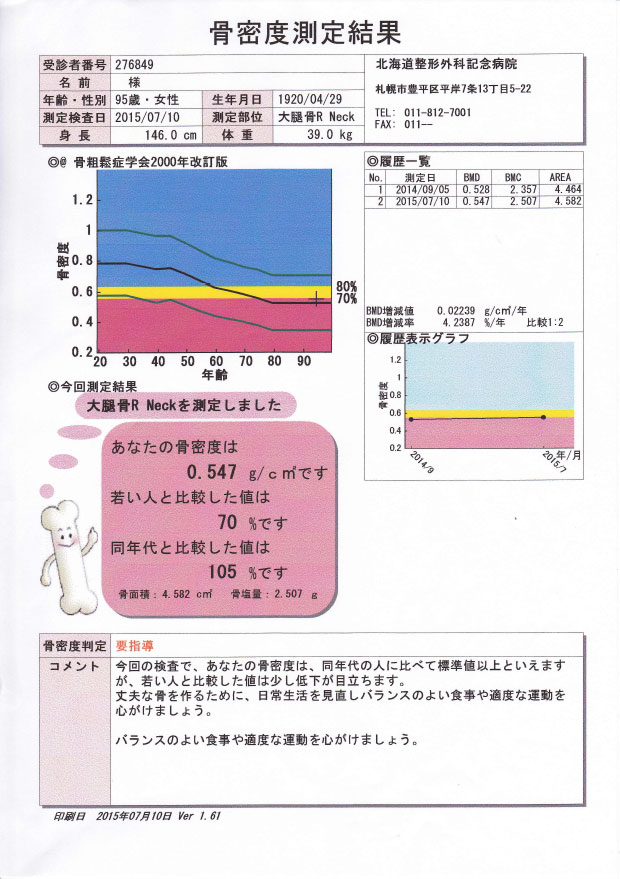

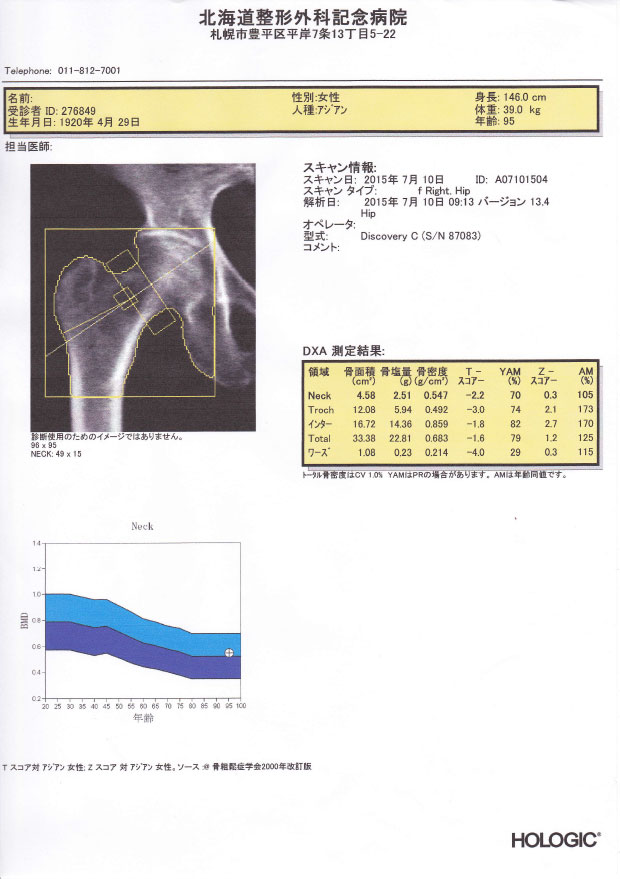

| 腰椎骨密度測定結果表 | 大腿骨骨密度結果表 |

|---|---|

| 腰椎骨密度測定結果表 |

|---|

| 大腿骨骨密度結果表 |

|---|