股関節疾患

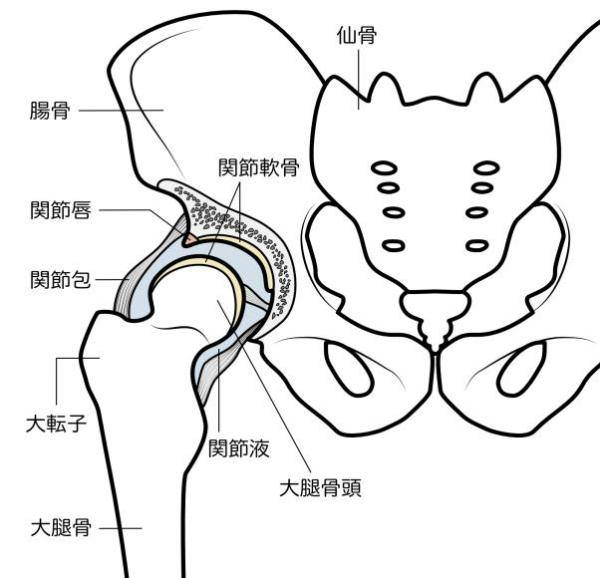

股関節とは?

おじぎをした時に折れ曲がる場所です。構造としては、受け皿になる骨盤側の「寛骨臼(かんこつきゅう)」に太もも側の「大腿骨頭(だいたいこつとう)」という球状の骨がはまり込むようにできており、この間には軟骨があり体重を支えています。荷重関節(股関節・膝・足関節)は、体重の3~4倍の負荷がかかると言われています。

変形性股関節症

症状

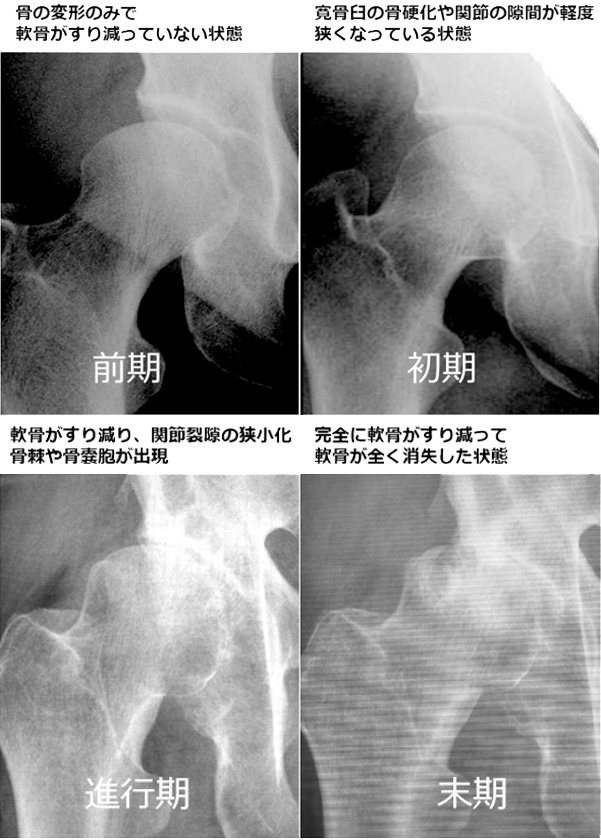

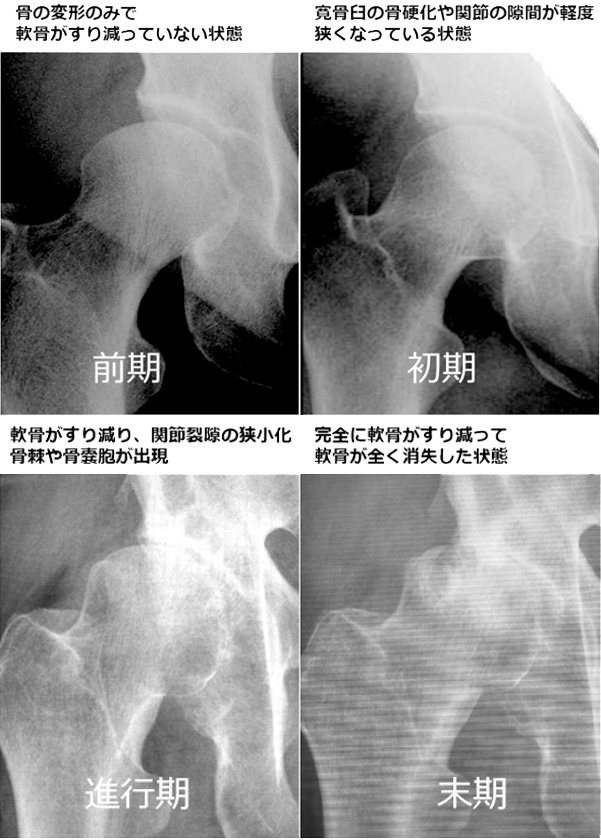

加齢や肥満などで股関節の負担が増すと軟骨がすり減り、しだいに骨が露出して骨同士がぶつかるようになります。その結果、関節の動きに制限をきたし、痛みを感じるようになるのが「変形性股関節症」です。軟骨の減り具合により前期・初期・進行期・末期に分類されます。前期・初期はあまり症状はありません。進行期になってくると歩きはじめや立ち上がりの際に痛みを感じるようになりますが、短期間で軽快します。末期になると痛みが強くなり、動き(可動域)が悪くなります。また、安静時にも痛みを感じたり、左右の足の長さが変わり歩きにくさを感じることもあります。

この疾患は、様々な原因があると考えられています。当院を受診された患者さんで多い病因は以下の通りです。

臼蓋形成不全+

生まれつき股関節の屋根(臼蓋)のかぶりが浅い状態で、遺伝性の要素が強く、日本人女性に多い形状です。体重を支える関節面の面積が狭いため軟骨にかかる負担が大きくなります。この状態を放置すると、将来的に変形性股関節症に進行してしまう場合があります。

特発性大腿骨頭壊死症+

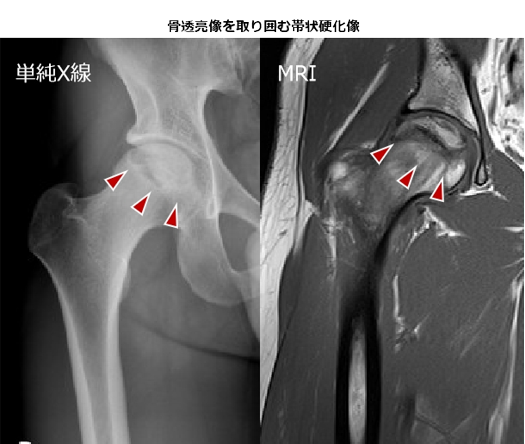

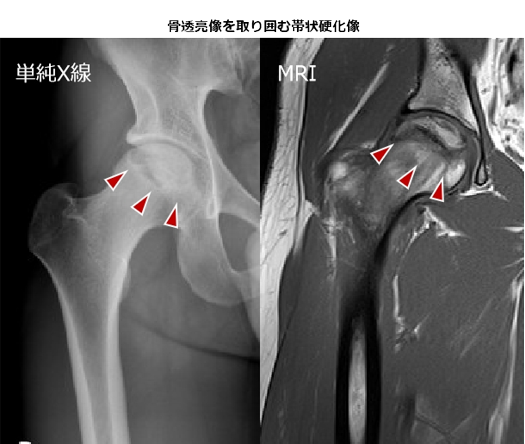

大腿骨頭の中に血液が通わなくなって骨が壊死してしまう疾患で、指定難病に該当します。症状は股関節の痛みで、原因ははっきりとわかっていません。お酒をたくさん飲む人や、ステロイド剤を使用している患者さんに多いと言われていますが、原因に心当たりがない場合もあります。初期の場合は2~3週で痛みが改善することもありますが、進行していくと歩行時の痛みが続きます。レントゲンだけでは診断がつかないため、MRI撮影が必要です。基本的には予防法はなく手術療法となります。

リウマチ性股関節症+

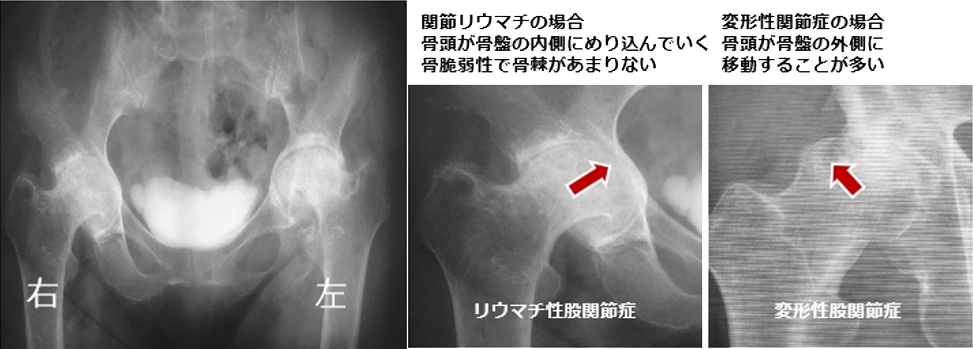

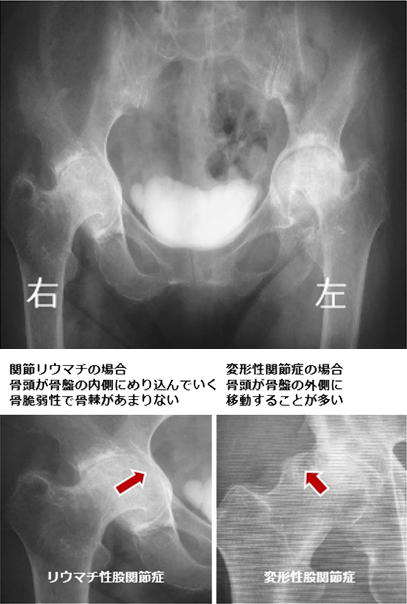

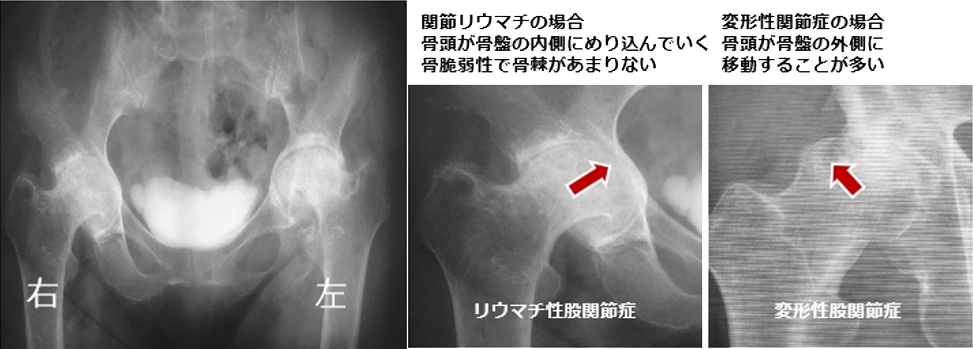

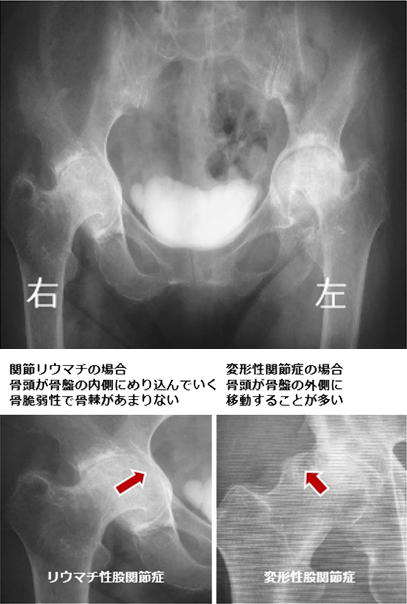

関節リウマチによる関節炎で軟骨や骨が溶けて起こるのがリウマチ性股関節症です。通常の関節症とは異なり、全体的に関節の隙間が狭くなり不整であり、骨は弱く、とげ(骨棘)は見られません。関節破壊を招く組織(パンヌス)が骨頭や臼蓋骨に出現することもあります。関節軟骨が消失し、大腿骨頭が骨盤の内側にめりこんでいくことが多いのも特徴です。関節リウマチの治療を行っていない方は関節リウマチの治療を行っていただき、リウマチのコントロールが良好な状態で股関節の治療を行うことが望ましいです。

大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折+

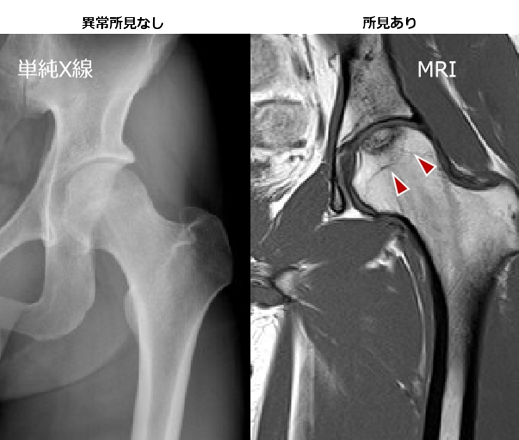

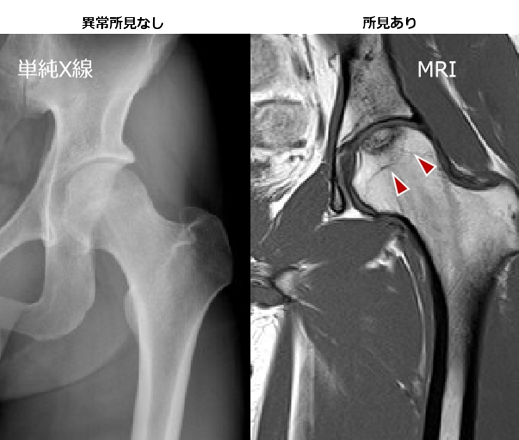

ご高齢の方に起きやすく、骨粗鬆症と関連していると考えられています。軽微な外傷で大腿骨頭の下に生じる骨折です。レントゲンで判断がつかない場合は、MRIなどの検査を追加することがあります。関節の隙間が保たれている場合や疼痛がさほど強くない場合は、杖・松葉杖で負担を軽くします。また骨粗鬆症治療薬を使用し圧壊の予防を試みます。しかし、骨頭の圧壊が進行し、関節の隙間がなくなってしまった場合は手術を検討します。

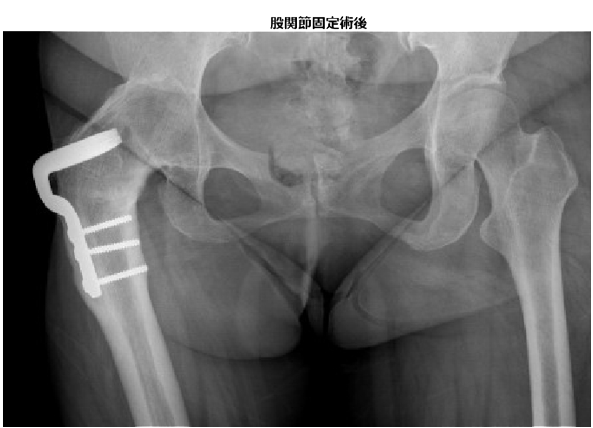

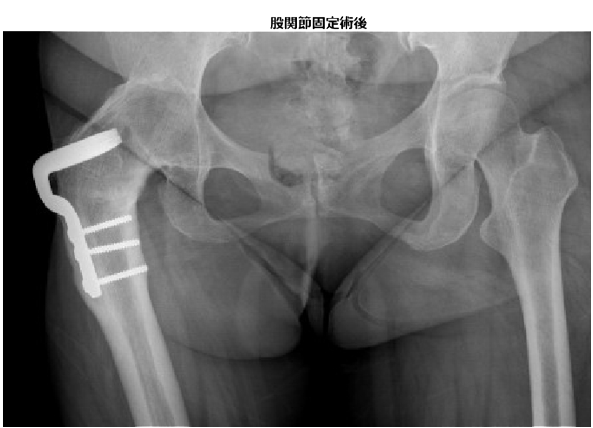

ケガによる変形・手術を行った方+

股関節周囲の骨折や骨折後の治療により骨頭の変形や壊死また骨盤の変形が起こり、軟骨が減り変形性股関節症になることがあります。

幼少期の股関節の病気(すべり症・

ペルテス病・先天性股関節脱臼)+

ペルテス病・先天性股関節脱臼)+

幼少期に股関節の病気になった方で、成長に伴い骨頭・臼蓋の変形が起った場合、関節軟骨の減りが早くなり変形性股関節症になるリスクが高くなります。

治療方法

まずは以下の保存療法を行います。

運動療法

・筋力トレーニング

股関節周囲の筋肉(おしりの横の筋肉(中殿筋)など)をトレーニングで鍛えます。筋肉には関節への負担や衝撃を和らげる役目があるため、痛みの軽減や症状の進行を抑制する効果があります。特にプールは浮力により体重がかからないため、関節の負担が少なく理想的です。

・ストレッチ

筋肉がゆるむことで股関節が動かしやすくなり可動域が良くなります。痛みを伴うストレッチは逆効果ですので注意が必要です。

・ジグリング(貧乏ゆすり)

股関節を小刻みに動かすことで関節液の循環が良くなり、軟骨に栄養が行き渡ることで痛みと関節症の進行を抑える効果が期待できます。

薬物療法

痛みが強い場合は、炎症を抑えて痛みを軽減させる非ステロイド性抗炎症薬を内服します。しかし薬物治療では変形性関節症自体を治すことはできないため、あまり効果がない場合は手術治療も検討していきます。

物理療法

股関節周囲を温めて血のめぐりを良くする温熱療法などで痛みを和らげます。

徒手療

理学療法士が関節の動きや筋肉の柔軟性を改善させます。

生活指導

体重が重いほど股関節への負担が大きくなるため、体重コントロールが重要です。

杖を使用する場合は痛い方と逆の手に持ちましょう。

杖を使用する場合は痛い方と逆の手に持ちましょう。

装具

サポーターやインソールなどの装具を使用し、姿勢の調整をすることで疼痛を軽減させます。

手術治療

保存療法で痛みのコントロールができない場合や、関節軟骨が破壊・消失した場合は手術を検討します。患者さんと相談の上決定しますが、人工関節全置換術(THA)を選択することが多いです。臼蓋形成不全で軟骨が保たれている若年の方は、寛骨臼回転骨切り術(RAO)を行うこともあります。

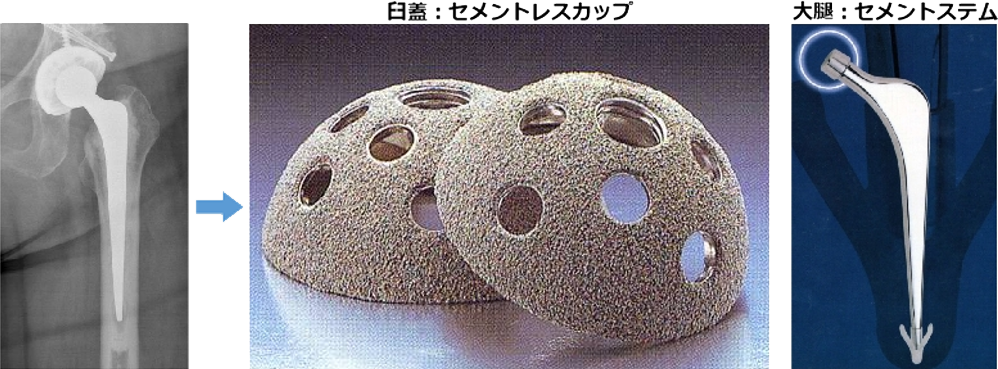

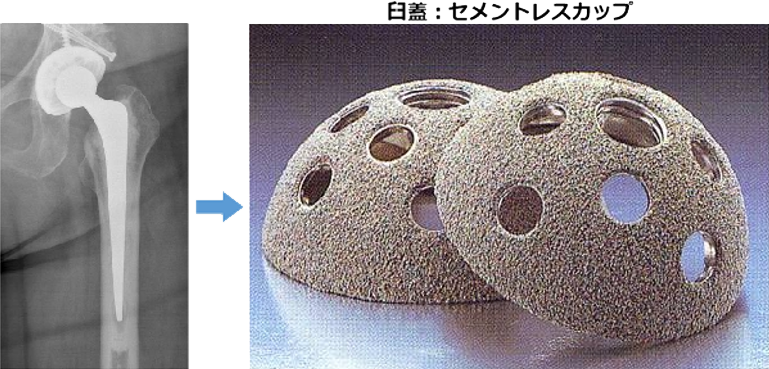

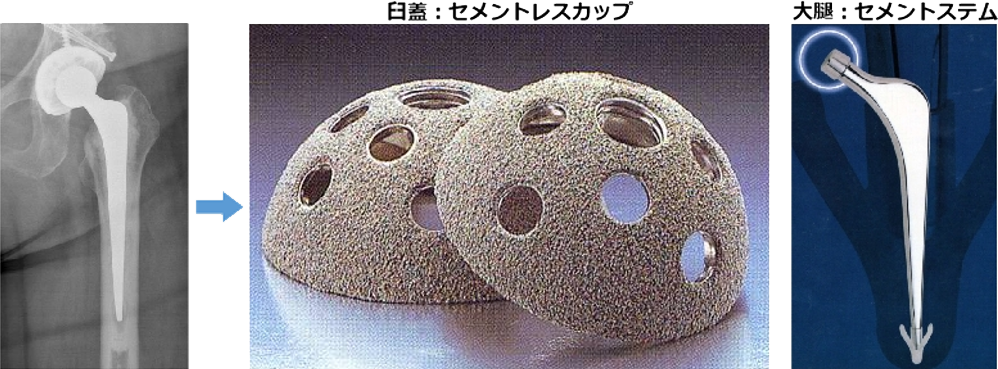

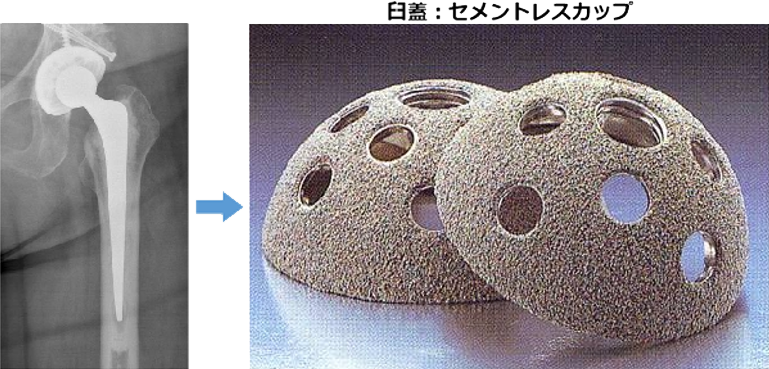

人工股関節全置換(THA)+

骨盤側に人工臼蓋(カップ)を設置し、その内側にポリエチレンを打ち込みます。大腿骨側にはステムという棒状の金属を骨内に差し込み骨セメントで固定し、その上端に金属やセラミックの骨頭を設置します。これにより人工関節が出来上がります。入院期間は2~3週程度で、手術の翌日から体重をかけられます。退院後は一定期間1本杖を必要とします。ただし、著しい変形がある場合や特殊な人工股関節使用する場合は、入院期間も一般的な期間より長くなります。

人工関節置換術の手引き

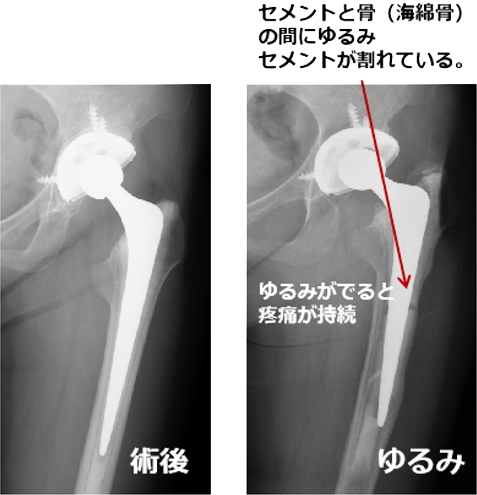

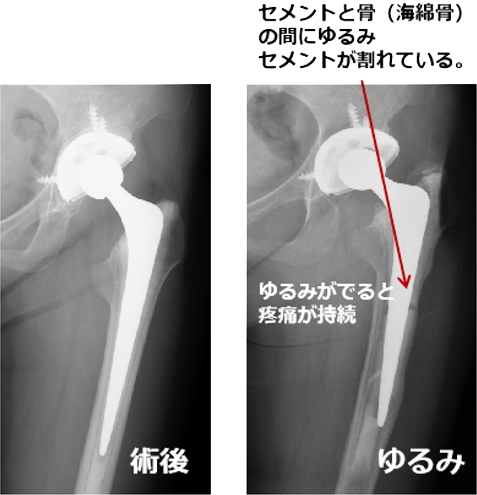

人工股関節のゆるみについて

人工関節は長期間経過するとゆるむことがあります。徐々にポリエチレンが磨耗し、その磨耗粉が原因で人工物周囲に骨溶解が起きるためと考えられています。”人工関節のゆるみ”が発生した場合は、再置換術(人工関節の入れ替え)を行います。進行性の骨溶解やゆるみが生じた場合は、放置すればするほど骨欠損が大きくなり再置換術が困難になるため、早期発見が大切です。ゆるみが発生しても必ずしも痛みが生じるとは限らないため、半年から一年毎の定期検診を必ず受けましょう。とは言っても、人工股関節がゆるむことなく10年間良好である割合は95%、20年間でも80%以上です。最近では摩耗しにくいポリエチレンも開発されており、さらに耐用年数は伸びると期待されています。

人当院の人工股関節の特徴

・アプローチについて

・Hybrid THA(ハイブリッド人工股関節)

・Hybrid THA(ハイブリッド人工股関節)

当院では従来法である後方アプローチを選択しています。

(その他のアプローチを希望される方は、その方法を行っている病院へご紹介します)

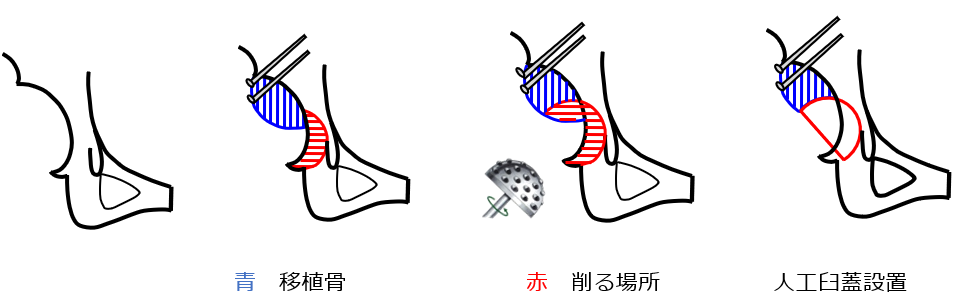

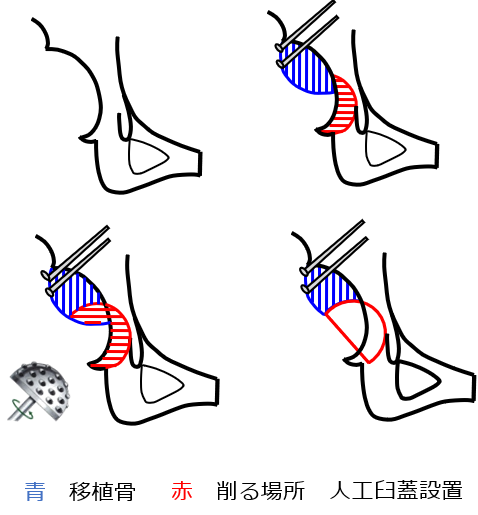

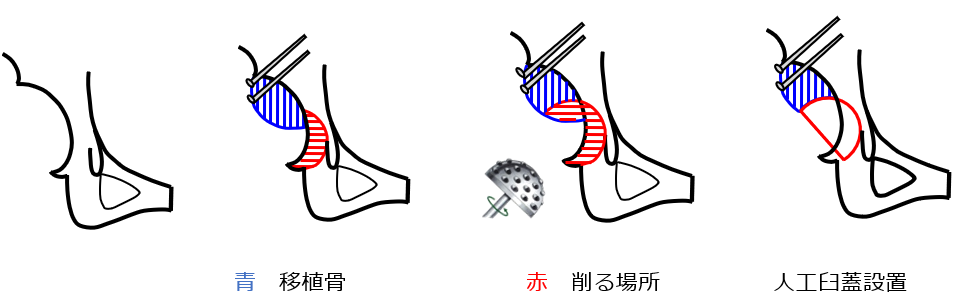

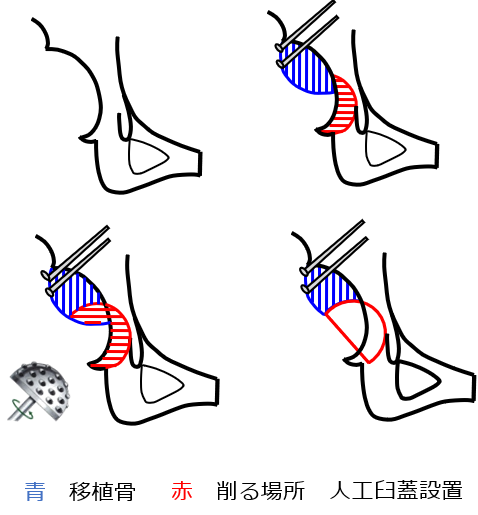

・骨移植について

(その他のアプローチを希望される方は、その方法を行っている病院へご紹介します)

臼蓋形成不全の患者さんの場合、人工臼蓋を設置する際に土台となる骨がない場合があります。このような場合、切除した骨頭を骨欠損部に移植することを積極的に行っています。

・Hybrid THA(ハイブリッド人工股関節)

・Hybrid THA(ハイブリッド人工股関節)

臼蓋側はセメントレスカップを、大腿骨側のステムはセメントを使用し固定しています。

・人工関節のロボット支援手術 CAOS(Computer Assisted Orthopaedic Surgery)

人工股関節では、インプラントの設置の制度が悪いと脱臼や人工物の摩耗が早期から起こりやすくなります。設置の精度の面では、医師の経験に負うところが多い傾向にありましたが、手術支援ロボットの導入で安全で高精度の手術が可能となりました。

詳しくはこちら

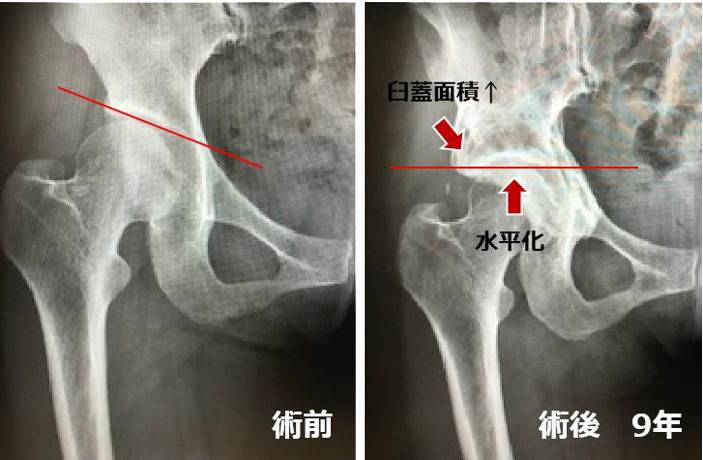

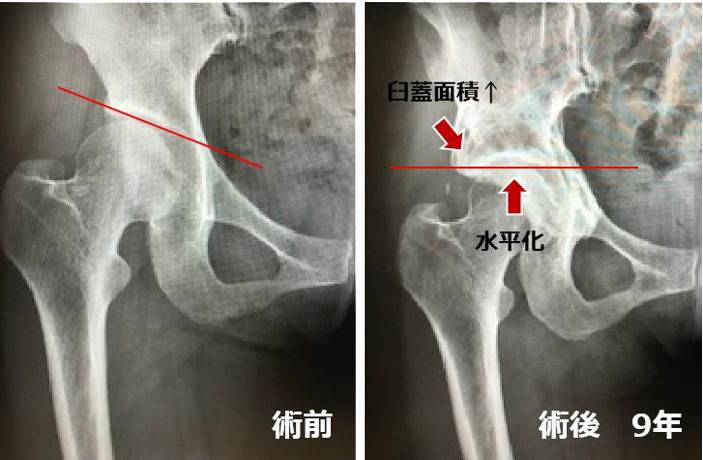

寛骨臼回転骨切り術(RAO)+

股関節の屋根(臼蓋)のかぶりが浅く、軟骨がまだ十分残っている場合に行われます。比較的若い方に施術することが多く、関節症の発症・進行を予防することが目的です。臼蓋を球状にくりぬき、回転させて屋根をかぶせるのですが、大転子(大腿骨外側の突出した骨)を切離する方法と、切離しない方法があり、当院では切離しないで行います。回転させた寛骨臼の固定には金属ではなく生体吸収材料を用いますので、金属抜去手術が不要です。また大腿骨頭に変形があり、関節適合性に問題がある場合は大腿骨の骨切り術を併用することもあります。リハビリでは少しずつ体重をかける練習と、股関節回りの筋力トレーニングを行います。入院期間は6~8週程度です。