下肢疾患

変形性膝関節症+

症状

関節の表面にある軟骨が加齢現象により徐々にすり減り(関節の摩耗)、歩行時や階段昇降時に痛みが出ます。症状が進行するとO脚に変形してしまうこともあります。原因としては加齢や過去のけが(前十字靭帯損傷・半月板損傷等)などがあります。

治療内容

保存療法として、体重の減量、膝周りの筋力強化を行います。さらにヒアルロン酸の関節内注射や、インソールを使用することも有効です。これらの保存療法の効果がないときや、関節の変形が強い場合には手術的治療を検討します。当院では変形性膝関節症の新しい治療としてCoolief(クーリーフ)を行っております。

Coolief(クーリーフ)

人工関節置換術などの手術療法には至らないが、注射や薬などの保存療法で痛みがコントロールできない場合に行う治療です。超音波エコーで観察しながら膝の神経に針を刺し、そこにラジオ波という電流を流すことで痛みの神経を長期間遮断します。施行後から歩行可能で、1~2泊の入院治療です。

この治療は鈴木孝治医師が担当しています。クーリーフをお考えの方は鈴木孝治医師の診察日に受診してください。

詳しくはこちら

手術

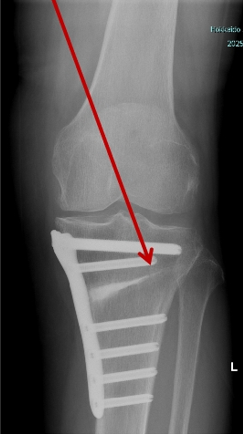

人工関節置換術(TKA・UKA)

摩耗して傷んだ関節を人工関節に置き換える手術です。関節全体に変形がある場合は人工関節全置換術(TKA)、内側のみ軟骨が摩耗している場合は、人工関節単関節置換術(UKA)が選択されます。関節が人工物になるので痛みや変形の大幅な改善が期待できます。入院期間は約3週間です。

術後長期間経過すると、人工関節がゆるむことがあります。当院では人工関節のゆるみで再手術することはほとんど経験していませんが、1年毎に定期検診を受け、レントゲン写真を確認することが大切です。

術後長期間経過すると、人工関節がゆるむことがあります。当院では人工関節のゆるみで再手術することはほとんど経験していませんが、1年毎に定期検診を受け、レントゲン写真を確認することが大切です。

人工関節単置換術 UKA

|

|

|

人工関節全置換術 TKA

|

|

|

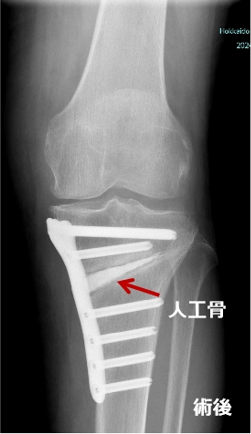

高位脛骨骨切り術(HTO)

中程度から高度の変形がある50~70歳代の患者さんに行う方法です。当院ではOpen Wedge HTOという手術方法を積極的に行っております。侵襲や合併症が少ないのが特徴で、脛骨の内側から外に向かって骨を切り、内側を開いて隙間に人工骨を埋めて矯正する方法です。入院期間は約3週間です。術後3日で荷重練習を開始し、術後2週程度で全荷重歩行ができます。

|

|

人工骨はだんだんと吸収されます

|

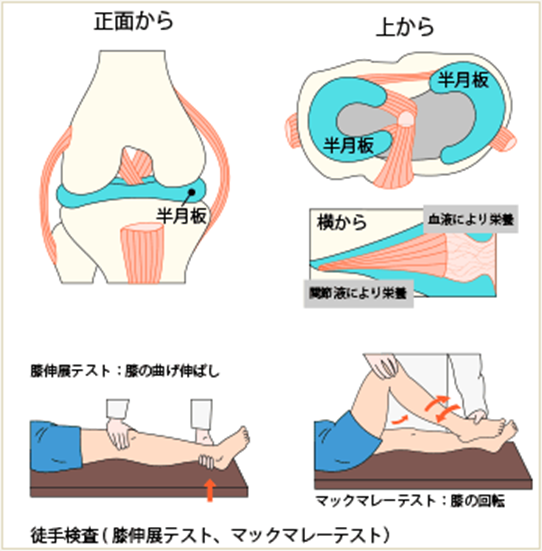

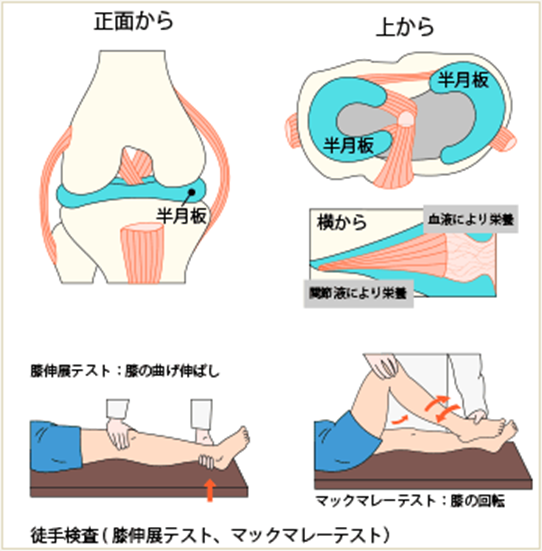

半月板損傷+

症状

半月板は膝のクッションの役割をしており、曲げた膝に異常な回旋力(捻る力)が加わると損傷を受けやすいと言われています。症状は痛みや引っ掛かり感で、時にロッキング(足が急にロックされたように動かなくなる状態)が起こることもあります。原因はスポーツ外傷・加齢変性・円盤状半月板(小児に多い)などです。通常ケガをすると血液によってケガを治す物質が運ばれてきて治癒しますが、半月板は血管が一部しかないため、血流が乏しい部分の自然治癒は望めません。

治療内容

軟骨を傷つけてしまう恐れがあるので、早期発見・早期治療が大切です。MRIで精査し、まずは安静とヒアルロン酸の関節内注射で保存的治療を行います。保存療法の効果がない時は手術治療を検討します。

手術

半月板縫合術

損傷した半月板を内視鏡を使用して縫い合わせる手術で、半月板を温存できることが最大のメリットです。比較的若い患者さんに行います。入院期間は4~6週間程度ですが、半月板の損傷部位や切れ方によって異なります。縫合した半月板に負担をかけないように少しずつ体重をかけるリハビリをしていきます。

半月板切除術

自然治癒が見込めない部位や、縫い合わせることが困難な場合に行われます。内視鏡にて損傷部位とささくれた表面をきれいに整えます。入院期間は3日~1週間程度で、手術当日から歩行可能です。

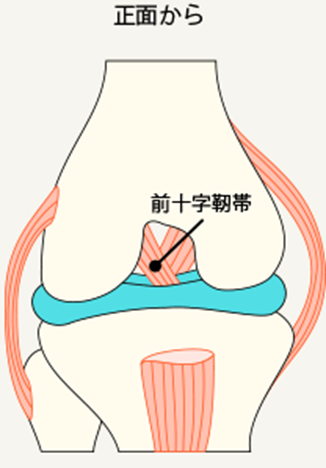

前十字靭帯損傷+

症状

前十字靭帯(ACL)は図のように大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)をつないでいる強力な靭帯です。脛骨が前に移動しないように制御する役割と、捻った方向に対して動きすぎないように制御する役割があります。

断裂すると痛みと腫れが起こり、歩行が可能でも膝崩れが起きます。ジャンプ時や方向転換時に発症することが多く、脛骨が前方に過度に引っ張られてしまうことが原因です。前十字靭帯断裂を放置していると、半月板や軟骨を損傷する可能性が高くなります。

断裂すると痛みと腫れが起こり、歩行が可能でも膝崩れが起きます。ジャンプ時や方向転換時に発症することが多く、脛骨が前方に過度に引っ張られてしまうことが原因です。前十字靭帯断裂を放置していると、半月板や軟骨を損傷する可能性が高くなります。

治療内容

前十字靭帯が断裂して不安定感が残る場合に手術治療を選択します。手術前からリハビリ(筋トレや関節の動きを良くする可動域訓練)を行い、受傷後3~4週経過してから手術をします。

手術

前十字靭帯再建術は主に移植する腱によって手術方法が変わります。日本では、膝を曲げる筋肉である「ハムストリング」を使用する方法と、膝蓋骨の下にある膝蓋腱を骨付きで使用する「骨付き膝蓋腱」による方法がありますが、当院では「ハムストリング」を用いています。

手術は直径4㎜の関節鏡を挿入する傷が2つ、移植腱(ハムストリング)を採取し、その腱を挿入するための3㎝の傷がひとつ、合計3つの小さな傷で手術が可能です。膝装具を術後3か月程度使用します。入院期間は2週間程度で、退院後は外来通院でリハビリを行います。

手術は直径4㎜の関節鏡を挿入する傷が2つ、移植腱(ハムストリング)を採取し、その腱を挿入するための3㎝の傷がひとつ、合計3つの小さな傷で手術が可能です。膝装具を術後3か月程度使用します。入院期間は2週間程度で、退院後は外来通院でリハビリを行います。

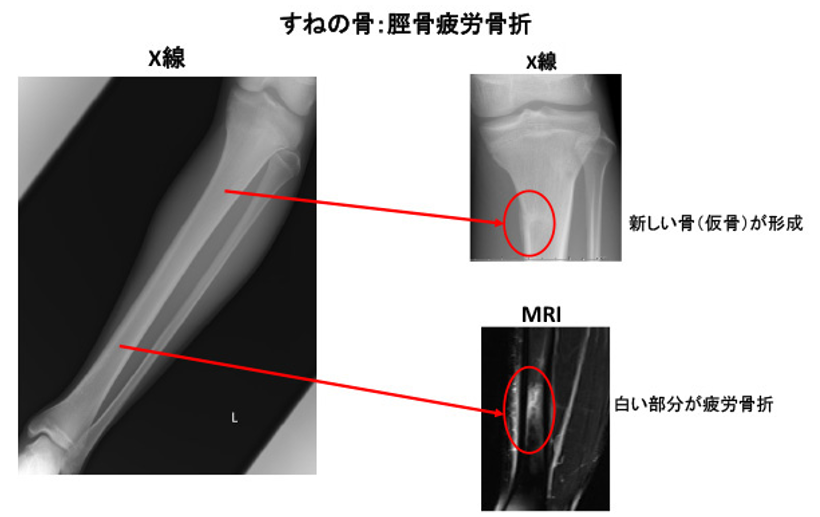

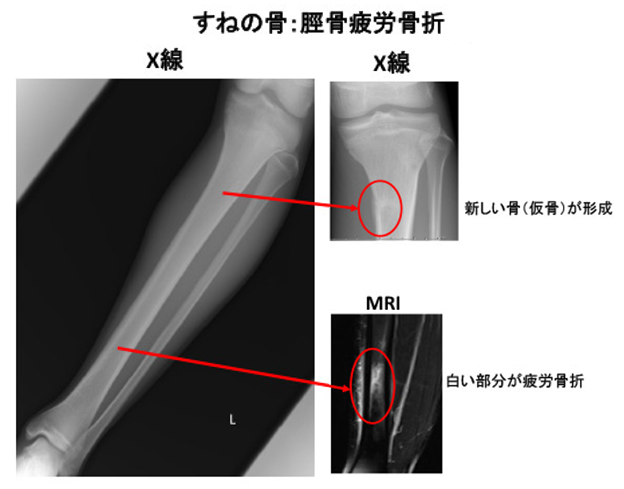

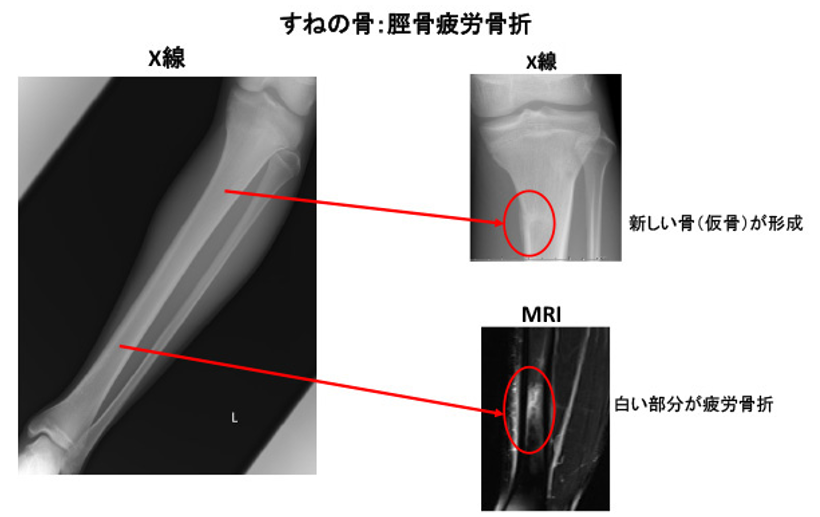

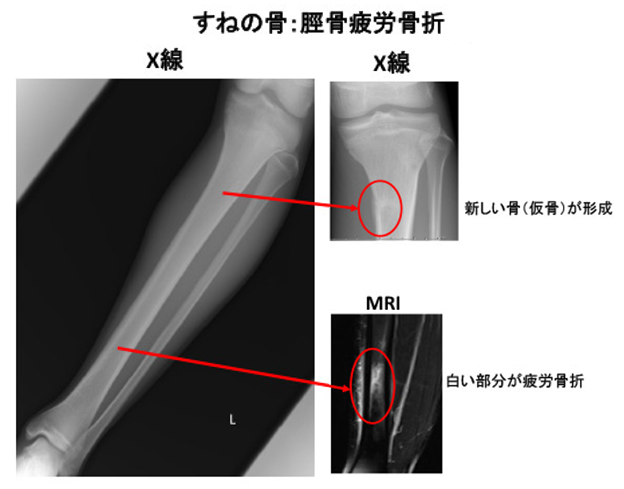

シンスプリント+

症状

脛骨(すねの骨)の中央から下の方に痛みが出ます。原因として、スポーツの練習量の多さや地面の硬さ、古いシューズの使用などがあげられ、ふくらはぎの「ひらめ筋」の柔軟性が低下し引っ張られることで炎症が起きると言われています。中学生から高校生に多く、スポーツ競技のシーズン初期に痛みが強くなり、シーズンが進むにつれて痛みは軽減することもあります。

治療内容

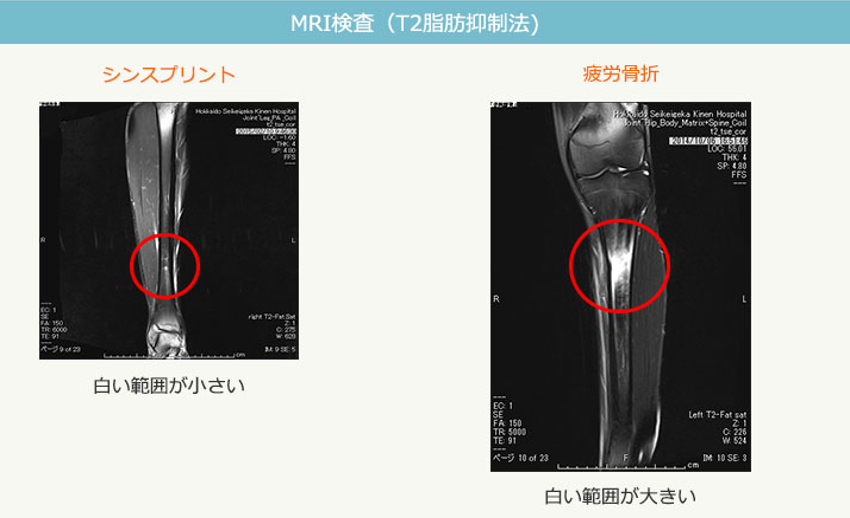

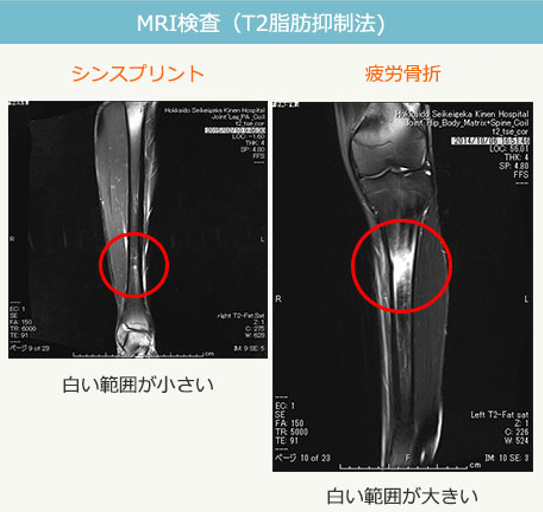

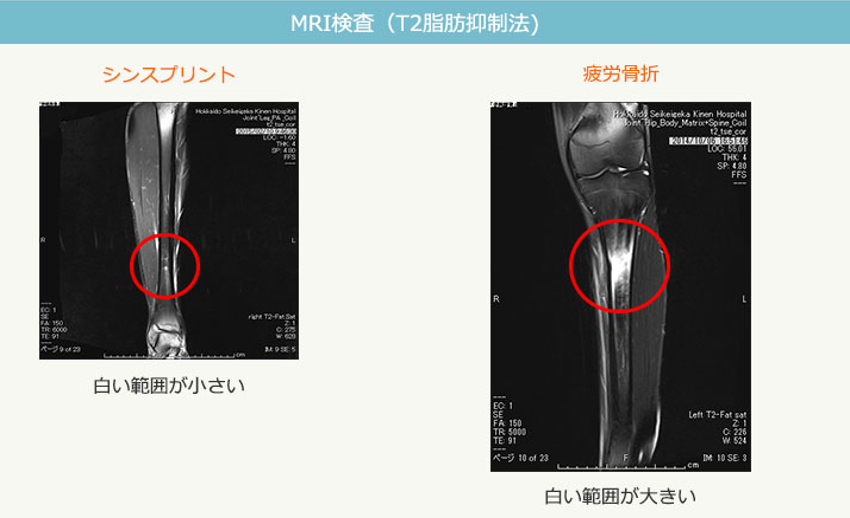

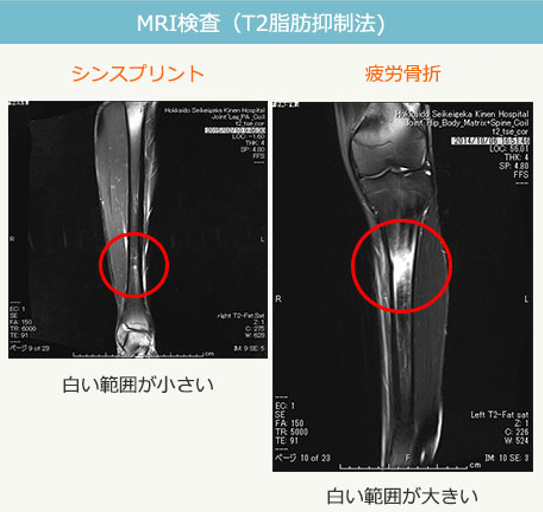

疲労骨折と区別をつけることが大切です。シンスプリントも疲労骨折も初期ではレントゲンに映りません。両者の区別にはT2脂肪抑制という特殊なMRI検査が必要です。

痛み止めの薬や湿布を使用しリハビリでストレッチやテーピング指導を行います。また、練習量を軽減し練習後はアイシングを行います。硬い地面での練習は避け、シューズのクッション性が低下していれば新しいシューズに変えましょう。

痛み止めの薬や湿布を使用しリハビリでストレッチやテーピング指導を行います。また、練習量を軽減し練習後はアイシングを行います。硬い地面での練習は避け、シューズのクッション性が低下していれば新しいシューズに変えましょう。

以上のことを行っても痛みが改善しない場合や、大会が近く痛みを少しでも和らげたい場合は「体外衝撃波」という治療方法もあります(自由診療)。体外衝撃波は誰にでも適応になる治療ではありません。まずは診察を行い適応があるか判断しますので、体外衝撃波をお考えの方は内田淳医師の診察をお受けください。 詳しくはこちら

痛み止めの薬や湿布を使用しリハビリでストレッチやテーピング指導を行います。また、練習量を軽減し練習後はアイシングを行います。硬い地面での練習は避け、シューズのクッション性が低下していれば新しいシューズに変えましょう。

痛み止めの薬や湿布を使用しリハビリでストレッチやテーピング指導を行います。また、練習量を軽減し練習後はアイシングを行います。硬い地面での練習は避け、シューズのクッション性が低下していれば新しいシューズに変えましょう。以上のことを行っても痛みが改善しない場合や、大会が近く痛みを少しでも和らげたい場合は「体外衝撃波」という治療方法もあります(自由診療)。体外衝撃波は誰にでも適応になる治療ではありません。まずは診察を行い適応があるか判断しますので、体外衝撃波をお考えの方は内田淳医師の診察をお受けください。 詳しくはこちら

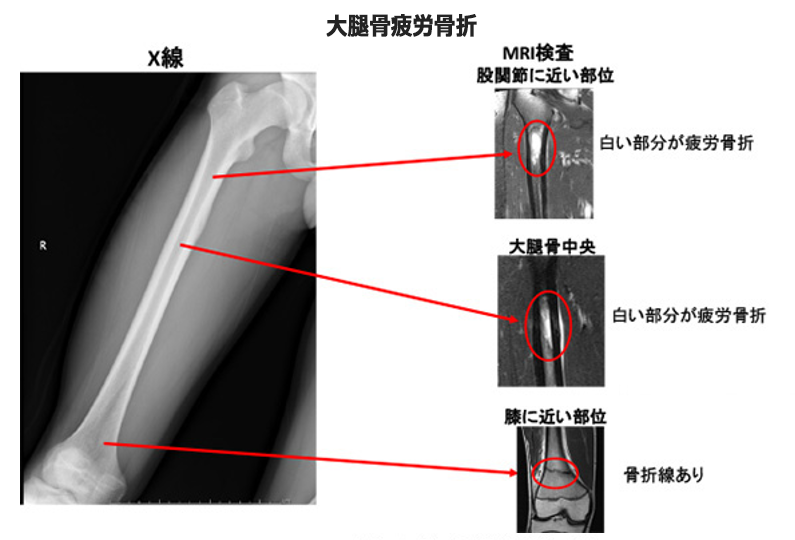

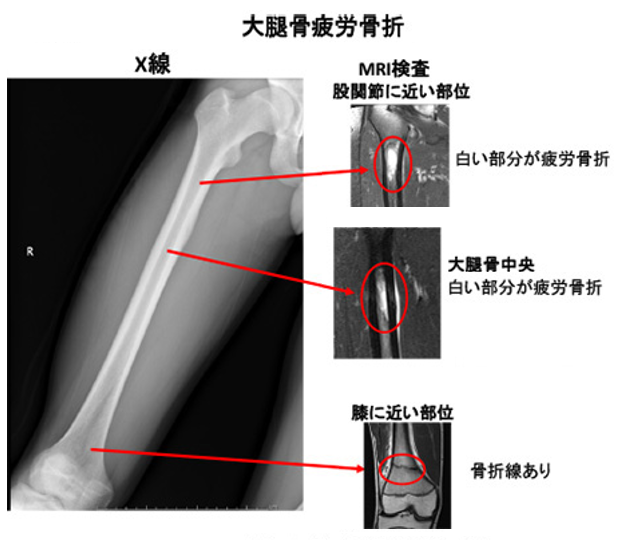

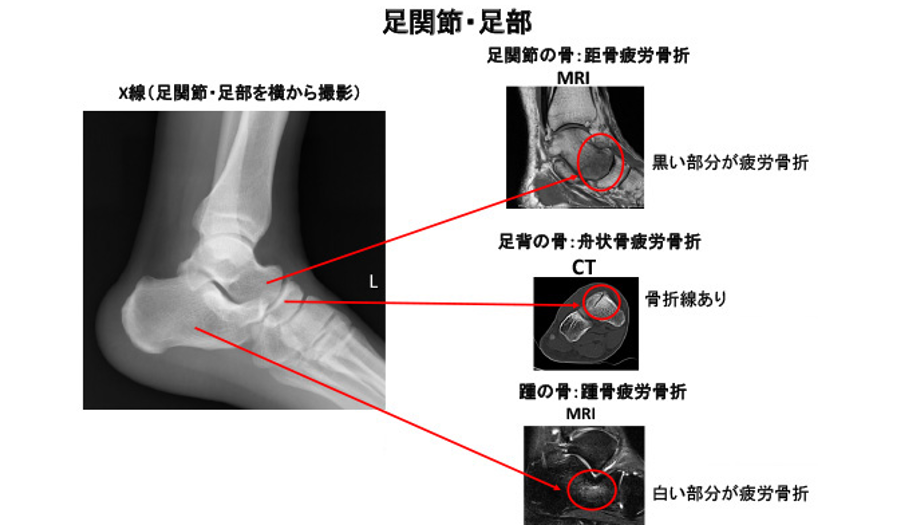

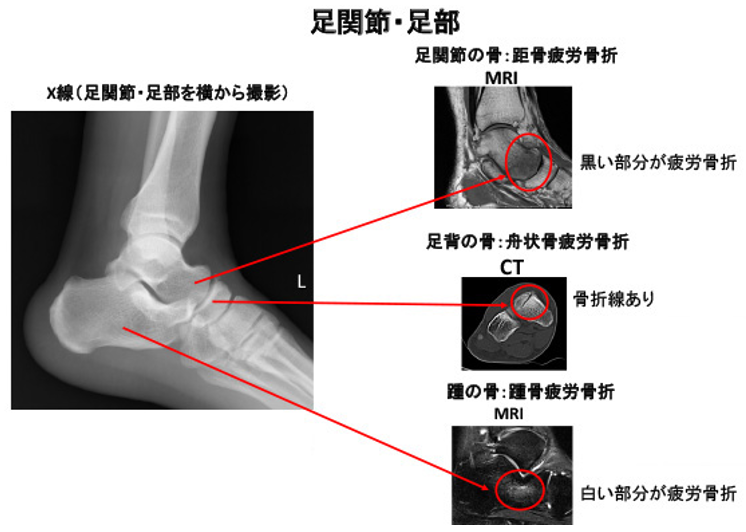

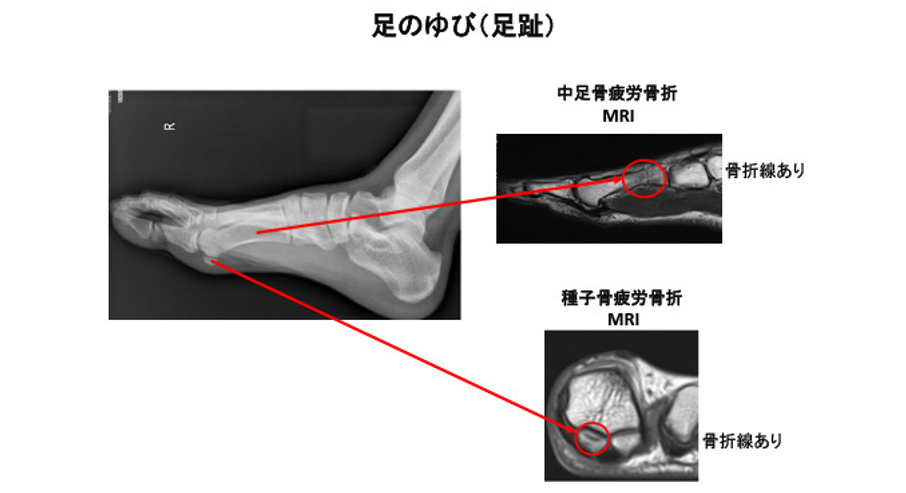

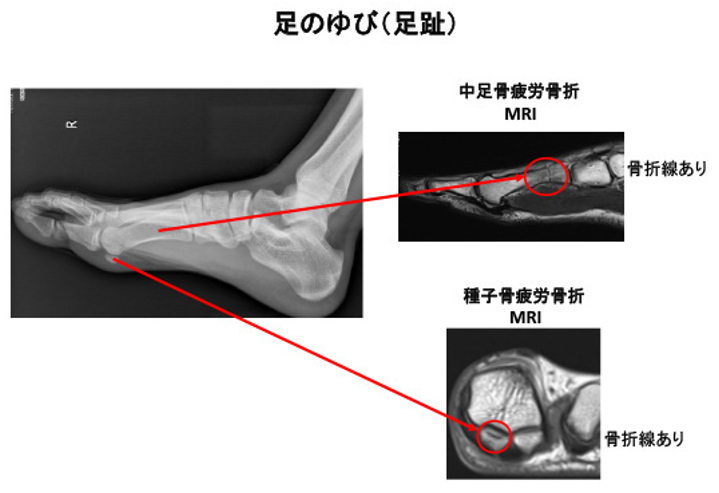

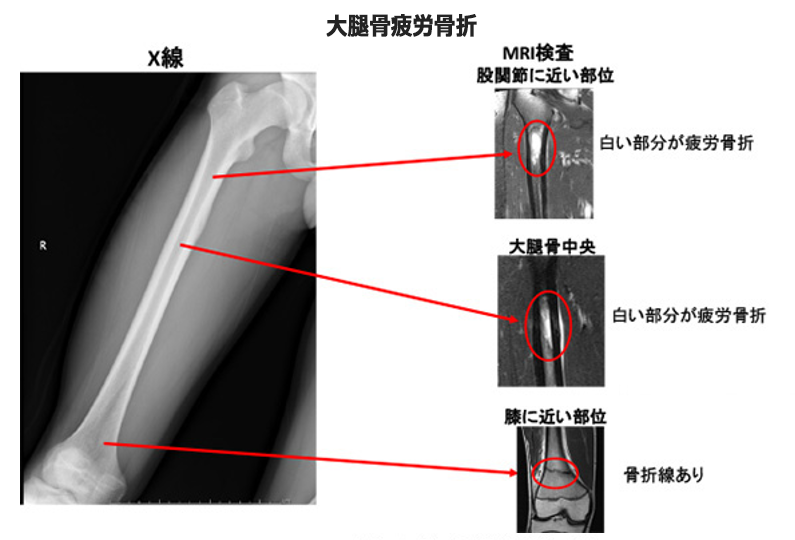

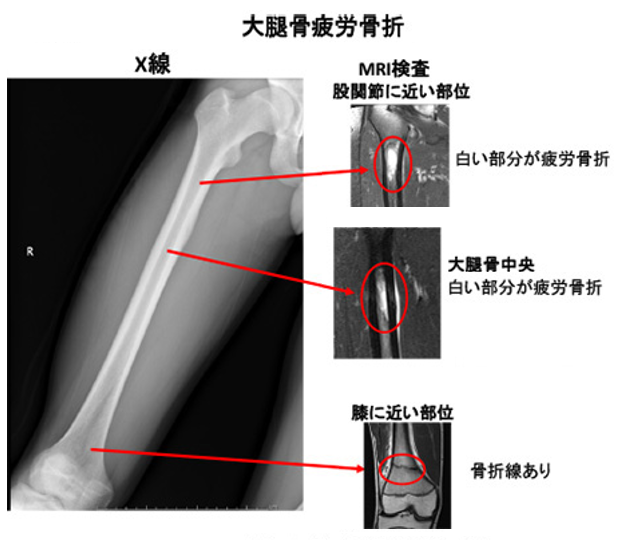

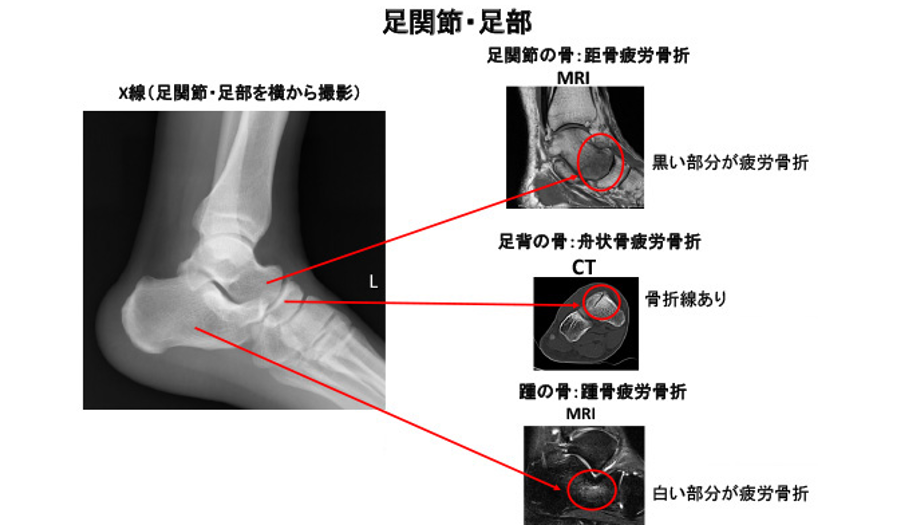

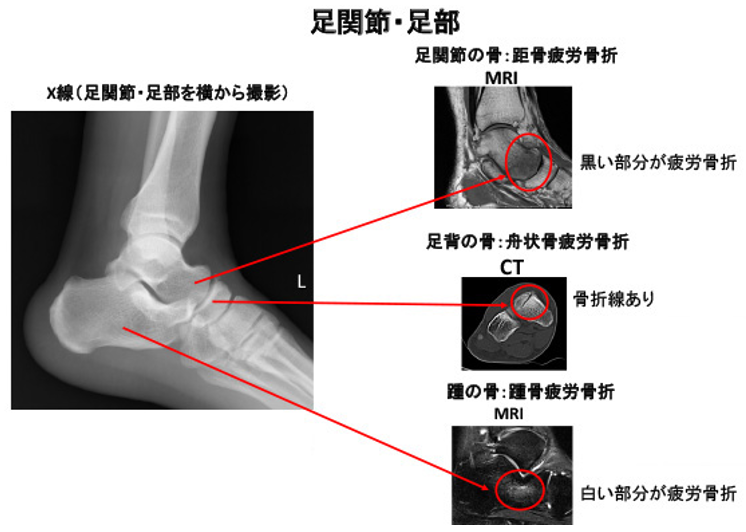

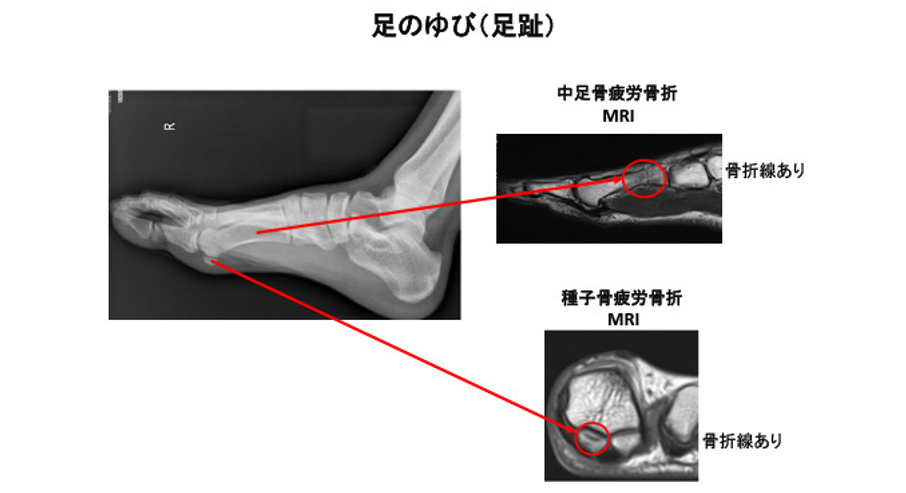

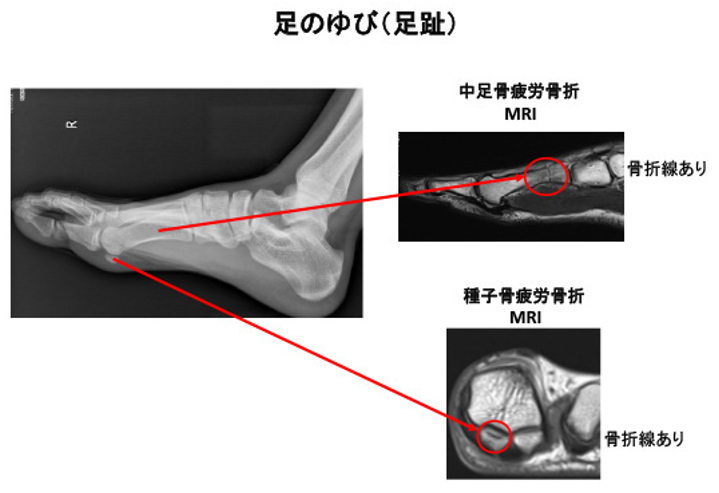

疲労骨折+

症状

疲労骨折とは骨にストレスや緊張が繰り返し起こることで生じる骨折です。原因は練習量増加による骨への過度の負荷や、不適切なシューズの使用などがあげられます。また女性の場合、運動性無月経により骨密度が低下して骨折する場合もあります。どの年齢でも起こり得ますが、特に16歳(高校1年生)に多く発生しています。これは、骨が未成熟のまま高校に入り練習量が増加するためと言われています。

治療内容

疲労骨折初期ではレントゲンに映らないため、T2脂肪抑制という特殊なMRI検査が必要です。疲労骨折だった場合、まずは骨折部分に負担をかけないことが大切です。骨折部位によっては患部外のトレーニングや自転車こぎ、プールでのウォーキングは許可されます。疲労骨折の発見が遅れ難治性となると手術が必要になります。疲労骨折は早期発見が重要で、早期発見は早期復帰につながります。

アキレス腱の痛み+

症状

アキレス腱に微細損傷が起こり痛みが生じると考えられております。原因は使いすぎです。また、地面の硬さや古いシューズの使用により、ひらめ筋(ふくらはぎ)の柔軟性が低下することで起こる場合もあります。スポーツの中でも、特に陸上競技やランニングで発症する頻度が高いです。

治療

まずはウォーミングアップとクールダウンをしっかり行いましょう。シューズが古い場合は新しいものに交換したり、陸上競技の場合は左回りのコーナーばかりではなく右回りも取り入れるとよいと言われています。また、ふくらはぎの筋力強化を行うことも大切です。痛みが強い場合は練習量の低減もしくは休養をし、アキレス腱の負担を軽減させます。テーピングを使用することも有効です。

以上のことを行っても痛みが改善しない場合や、大会が近く痛みを少しでも和らげたい場合は「体外衝撃波」という治療方法もあります(自由診療)。体外衝撃波は誰にでも適応になる治療ではありません。まずは診察を行い適応があるか判断しますので、体外衝撃波をお考えの方は内田淳医師の診察をお受けください。 詳しくはこちら

以上のことを行っても痛みが改善しない場合や、大会が近く痛みを少しでも和らげたい場合は「体外衝撃波」という治療方法もあります(自由診療)。体外衝撃波は誰にでも適応になる治療ではありません。まずは診察を行い適応があるか判断しますので、体外衝撃波をお考えの方は内田淳医師の診察をお受けください。 詳しくはこちら

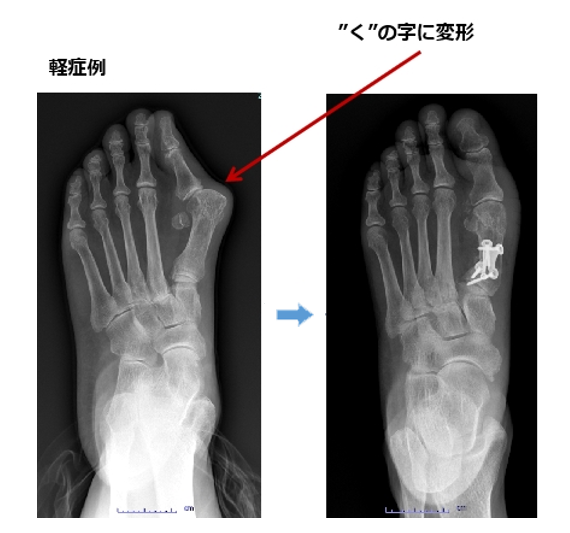

外反母趾+

症状

足の親指が変形して人差し指側に“く”の字に曲がってしまう疾患です。徐々に変形が強くなり、靴を履かなくても痛むようになります。最終的には親指が人差し指の下にもぐりこんだオーバーラップと呼ばれる状態になってしまいます。外反母趾になってしまう最も大きな要因は靴です。ハイヒール病と呼ばれるほど外反母趾と靴との関連性は高く、ハイヒールを履いている方では3~10倍罹患率が高くなります。特に立ち仕事をしている方や親指が人差し指より長い方はリスクが高く、女性に多い疾患です。

治療内容

初期段階ではストレッチや靴を変えることで症状はおさまりますが、変形が進むと元には戻らず手術が必要になります。進行させないためには靴選びが大切です。先が尖っているものは避けスクエア型のものを選ぶこと、ヒールの高さは3cm以内にとどめること、土踏まずのアーチがしっかりしていることをポイントに選ぶとよいです。新しく靴を購入する際には、むくみが出る夕方に靴を履き、実際に歩いてみて前後にずれないかどうかを確認してください。

手術

骨切り術

親指の中足骨の骨を切り、”く”の字になった親指をまっすぐに治します。術後は手術部位に負担がかからないような靴を履き、少しずつ体重をかけていきます。術後1~2週で装具付きで歩行を開始し、2~3週で退院となります。

|

|

足底腱膜炎+

症状

踵から足趾の付け根にかけてついている腱に負担がかかり炎症が起きている状態です。症状は踵を中心に足の裏に痛みが出ます。立ち仕事や長時間歩行する人、ランナーやスポーツを行っている人がなりやすいといわれています。

治療内容

まずはストレッチなどのリハビリと痛みを抑える薬物治療を行います。また足底腱膜炎は靴との関係も深く、自分に合った靴やインソールを入れることで症状改善が見込まれます。これらの治療を6か月以上続けても改善しない場合は難治性足底腱膜炎となります。当院では難治性足底腱膜炎に体外衝撃波治療を行っています。体外衝撃波とは患部に高出力の音波を照射して痛みを軽減させる治療です。

詳しくはこちら

変形性足関節症+

症状

足首(足関節)の軟骨がすり減り、骨と骨がぶつかって痛みが生じる疾患です。軟骨がすり減る原因には加齢によるもの、過去のけが(骨折や捻挫)によるもの、疾患によるもの(関節リウマチなど)があります。発症初期は歩行開始時に痛みがありますが、しばらく歩いていると痛みは軽減します。しかし長時間歩いていると再び痛くなるといった特徴があります。進行すると、常に痛みがあり歩けなくなり可動範囲も狭くなります。

治療内容

すり減った軟骨は元には戻りません。変形の程度が軽い場合には、足底挿板(インソール)を用いて足部の外側を持ち上げることや、足首のサポーターを用いて足首の安定化を図る治療を行ないます。変形が進行している場合には、変形の程度・年齢・活動性などによって手術療法を選択することもあります。

手術

当院では、脛骨と距骨をくっつけてプレートやスクリューやステープルで固定する足関節固定術を主に行っております。足関節の動きはなくなりますが、痛みはほとんどなくなります。

|

|

|

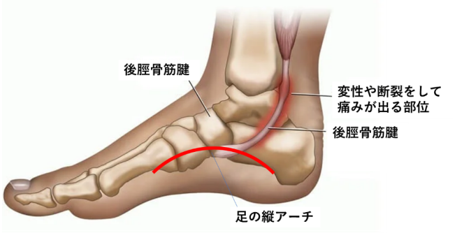

成人期扁平足+

症状

足にはアーチ構造があり、効率よく体重を支えています。内側のくるぶしの下にアーチをつり上げる働きをする後脛骨筋腱があり、加齢による変性や体重の負荷によって腱が断裂することでアーチが低下します。成人期の扁平足は女性に多く発生します。

治療

足指の筋肉はアーチを支えるのに重要です。これを鍛えるためには裸足での生活を心掛け、足指を使うようにします。予防には適正体重を保つことが大切です。アキレス腱が硬くなることも原因になるため、ストレッチ体操を行います。アーチの低下が明らかな場合は、アーチサポート付きの足底板を処方します。アーチを上げることにより、疼痛は緩和されます。重症例では、手術が必要になることもあります。

強剛母趾+

症状

母趾の付け根にあるMTP関節が年齢とともに変形し、母趾を反らす動きが硬くなる疾患です。MTP関節の軟骨がすり減って関節炎を起こしたり、骨のとげ(骨棘)ができて痛みが出ます。つま先立ちが困難になるのが特徴で、母趾の付け根が腫れて痛みが出るため、外反母趾や痛風と間違われることもあります。

治療

消炎鎮痛剤や靴の中敷きで治療を行います。改善がない場合は手術を行います。

手術

骨棘を切除(カイレクトミー)したり、骨を切り形を整える骨切り術を行います。軟骨がほとんどなくなって関節の変形が強い場合は、関節固定術を行います。関節固定術を行うとMTP関節の動きはなくなりますが、すでに手術前から関節はほとんど動かなくなっていますので、不便を感じるようになることは少なく、痛みはほとんどなくなります。