上肢疾患

肩関節周囲炎・五十肩+

症状

肩関節の動きが悪くなり痛みを伴う病態で、関節包と呼ばれる関節を包んでいる袋が炎症を起こして縮こまった状態です。腕を挙げたり後ろに手を回したりした時に、動きの最後で感じる痛みが特徴です。肩関節周囲炎では、炎症期⇒拘縮期⇒回復期という経過をたどると言われています。炎症期では比較的強い痛みが生じ、中には夜も眠れないという患者さんもいます。拘縮期に入ると痛みが落ち着きますが、肩関節を包んでいる関節包という膜が固くなり、肩の動きが悪くなります。肩の動きが悪くなり動かなくなることを「凍結肩」と言います。炎症期が短かった人ほど拘縮期も短くなると言われています。回復期になると拘縮が改善し生活に支障が出なくなります。原因は加齢や使い過ぎと言われており、一般的には50歳前後に生じます。

治療方法

リハビリやヒアルロン酸の関節注射などにより軽快することが多いです。しかし、リハビリを行っても肩が挙がらない、拘縮期が長く続いているなどの場合は手術を行います。また、自分では五十肩と思っている場合でも他の疾患(肩インピンジメント症候群・腱板断裂など)が潜んでいることもあるため、当院では必要に応じて様々な検査(CT・MRIなど)を行うようにしています。

手術方法

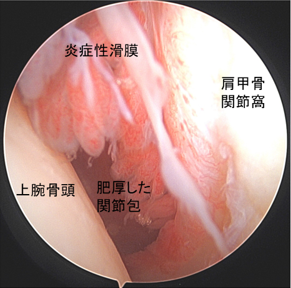

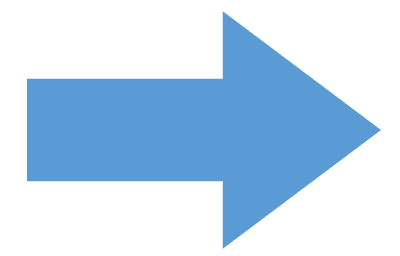

関節鏡下にて関節授動術を行います。固くなった関節包を切開して広げる事で、肩関節の動きを改善します。肩インピンジメント症候群(肩峰と腱板がこすれて炎症・痛みを起こす障害)を併発している場合も多く、そのような場合は肩峰形成術(肩峰を削って腱板と骨がぶつからないようにする処置)を同時に行っています。手術後は1週間スリング(装具)を装着し、手術翌日からリハビリを行い動きの改善を図ります。リハビリを兼ねて1~2週間入院する事が多いです。

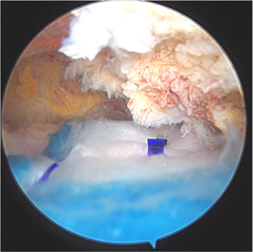

関節鏡下関節受動術

|

炎症により関節包が固く肥厚、充血しています

|

|

肥厚した関節包を切開して動きを改善します (裏側には肩甲下筋腱が見えています)

|

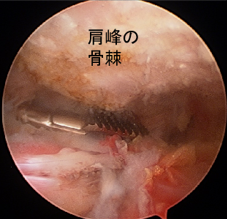

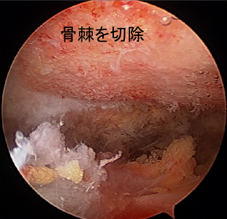

鏡視下肩峰形成術

|

|

|

肩腱板断裂+

症状

腱板は肩を動かす際に重要な4つの筋肉の総称であり、肩峰と呼ばれる骨とこすれて擦り切れた状態が腱板断裂です。こすれているだけで断裂に至っていない状態をインピンジメント症候群と呼んでいます。腕を挙げる途中で腱板が上の骨とぶつかって痛みが走り、挙げきってしまうと痛みをさほど感じないというのが特徴です。その他に筋力低下・可動域制限などの症状を示します。肩関節の中でも比較的多い疾患で、腱の厚み全体に断裂がおよぶ完全断裂と、一部のみの部分断裂があり、部分断裂は断裂部の場所により関節面断裂・腱内断裂・滑液包面断裂に分けられます。腱板はレントゲンには写らないのでMRIを撮って診断します。

治療方法

まずは鎮痛剤の内服やヒアルロン酸という関節の滑りを良くする注射、関節の動きを良くしたり筋力のバランスを改善したりするリハビリテーションなどの保存療法を行います。保存療法で疼痛が改善しない場合には手術的治療をお勧めします。また、疼痛が強い場合や、腕を挙げる動作を必要とするスポーツや仕事に復帰を望む場合にも手術をお勧めします。

手術方法

傷んだ腱板を修復して骨を削り、腱板と骨がこすれないようにします。術後は装具をつけますが、断裂の大きさによって装具をつける期間や入院期間が異なります。退院後も通院リハビリを行います。

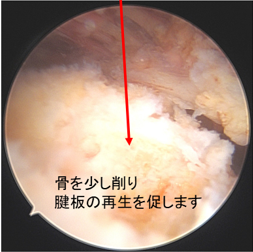

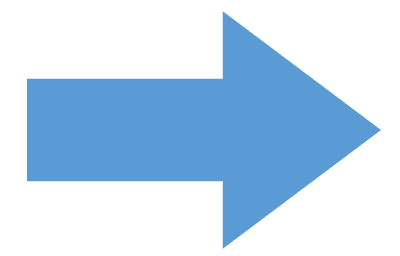

腱板が完全に断裂している場合には縫合が必要ですが、不全断裂ではコラーゲンシートで断裂部を被覆する事で腱板の再生を促す治療も行っています。従来の腱板を縫合する方法と比べ、早期に装具を外して日常生活に復帰する事が可能です。

腱板不全断裂に対するコラーゲンシート

腱板断裂部

|

|

|

|

コラーゲンシートで被覆する事 で腱板の再生が期待できます

|

|

腱板不全断裂

|

|

【3ヵ月後】

コラーゲンシートで被覆したところに 腱板が再生してきています

|

肩関節脱臼+

症状

肩関節脱臼には大きく「反復性肩関節脱臼」と「動揺肩」の2つの病態が考えられています。

反復性肩関節脱臼

外傷性脱臼の後に、ある一定の肢位をとることにより何度も肩関節の脱臼をきたす病態のことです。スポーツに関連することも多いです。

動揺肩

肩関節が非常に緩く、明らかな外傷なく脱臼・不安感を起こす病態のことです。20歳代の若年者に多くみられ、両側性が多いです。

治療方法

まずは病態に合わせてリハビリ(肩周囲の筋力増強など)を行います。症状が改善しない場合や、反復性肩関節脱臼で明らかな軟部組織損傷が見られる場合には関節鏡による手術も行っております。関節鏡手術には、手術創が小さい・筋肉への影響が小さいなどの利点があります。しかし、動揺肩や激しいスポーツ(アイスホッケー・ラグビーなど)への復帰を希望する場合には、関節鏡手術は未だに脱臼率が高いとの報告もあり、患者さんとよく相談してから手術を行うこととしています。

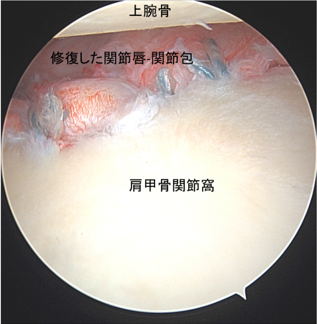

手術方法

緩んでいる関節を覆っている関節包と腱を縫い縮めて脱臼しないようにします。術後は三角巾とバストバンドで3週間固定した後、縫い合わせた組織が緩まないように少しずつ腕を動かすリハビリを行います。安静期間である3週間の入院を推奨しています。

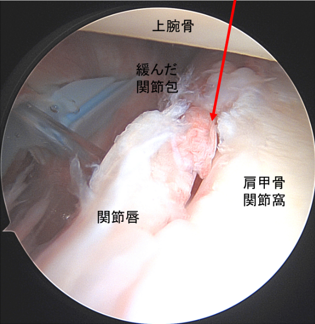

反復性肩関節脱臼に対する鏡視下修復術

関節唇-関節包が骨から剥がれて緩んでいます

|

|

投球肩障害+

野球肩は近藤医師におまかせください!!

近藤医師の診療日はこちら

症状

いずれも投球時に肩痛を訴えるので、どの損傷なのかを見極める必要があります。

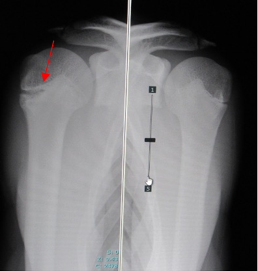

上腕骨近位骨端線離開(Little Leaguer’s shoulder)

成長期で最も多い障害です。投球時には、最大外旋時からボールリリースまでに捻る外力が生じ、フォロースルー以降には牽引力が生じますが、その力が成長期で一時的に構造が弱くなっている部分に加わり、さらにこれを繰り返すことにより発症します。図にあるように、レントゲンでは成長帯とも呼ばれる骨端線が開いて写ります。

肩腱板損傷

成長期以降の投手に多く見られる障害です。肩の筋肉(腱板)が肩峰下や関節内で骨や関節唇にぶつかったり挟まったりして起きる損傷です。肩峰下で起きた場合はステップ足が着地する直前やフォロースルー期に症状が出ることが多く、関節内で起きた場合はボールリリース前の最大外旋時に症状が出ることが多いのが特徴です。

関節唇損傷

成長期以降の投手に多く見られる障害です。関節唇とは、肩甲骨と上腕骨のつなぎ目にある軟骨組織で、関節の安定性を高める役割を担っています。投球時に発生する牽引力が繰り返し加わったり、上腕二頭筋(力こぶを作る筋肉)とこすれたりすることで損傷します。最大外旋時に症状が出ることが多く、前方の損傷よりも上方の損傷の方が症状が強く表れます。

胸郭出口症候群

最近注目されている疾患で、肩痛のみならず肩周囲や手のしびれを訴えることが多いです。鎖骨と第一肋骨の間を通る血管や神経が圧迫されて症状が表れます。

ベネット損傷

フォロースルー期に上腕三頭筋(肘を伸ばす筋)の付着部に牽引力が加わることで骨棘が形成される病変です。フォロースルー期に肩の後方に痛みが生じます。

手術方法

上腕骨近位骨端離開

医師の指示を守らずに投球を続けるなどしなければ、基本的に手術は考えなくてよいと思います。

肩腱板損傷

損傷の程度によりますが、肩甲骨を削って骨同士がぶつからないようにする手術が多く、腱を縫合するほどの断裂は少ないでしょう。競技復活までは数か月かかります。

関節唇損傷

関節唇が肩甲骨から剝離している場合は縫着します。関節唇がボサボサに毛羽立っている場合は表面をきれいに整えたりもします。競技復活までは数か月かかります。

胸郭出口症候群

第一肋骨を切除して血管・神経を解放してあげます。競技復帰までは数か月かかります。

肘部管症候群+

症状

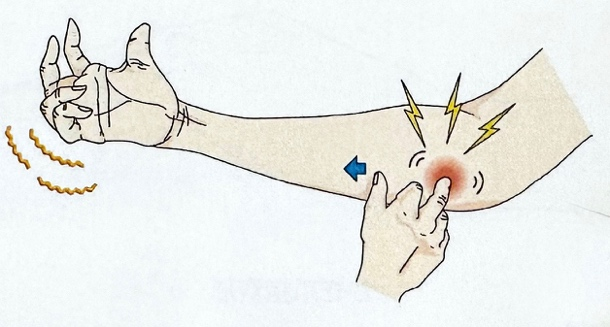

肘の内側には上腕骨内側上顆という突出した骨がありますが、その後ろには肘部管とよばれるスペースがあり、尺骨神経という小指につながる神経が通っています。その神経が肘を動かす度に骨とこすれたり、加齢の変化で出来た骨のトゲが神経を圧迫したりして神経痛や小指のしびれが出現する病態です。野球などによる過度の肘の使用が原因となりやすく、肘を曲げっぱなしにしていると症状が強くなるのが特徴です。

日本手外科学会 手外科シリーズ 7.テニス肘 から引用

日本手外科学会 手外科シリーズ 7.テニス肘 から引用

治療方法

まずはビタミンB12製剤を内服したり、肘をなるべく曲げっぱなしにしないように気をつけることで症状の軽減を図りますが、しびれが常に続いたり手先に力が入らなくなったりすると手術が必要となります。一般的には、症状が軽いほど早い回復が見込めますので、違和感を感じている方は早めに受診して頂く事が大切です。

手術方法

尺骨神経を内側上顆の後側から前側に移す、尺骨神経前方移行術手術を行います。術後1週間程度、上腕から手首までギプスシーネで固定します。手術後は、神経の回復を促すために引き続きビタミンB12剤を服用したり、低周波療法などを行ったりすることもあります。回復の早さは神経の障害の程度によって異なります。

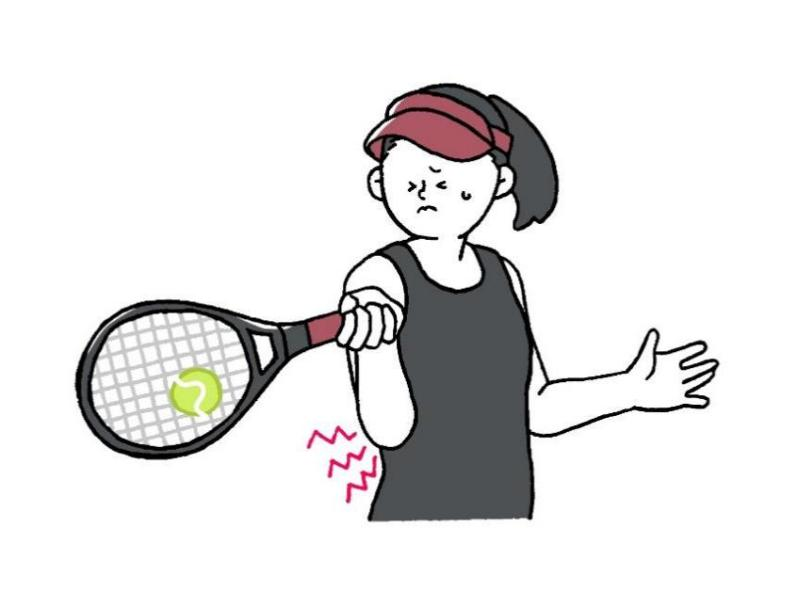

上腕骨外上顆炎 ・テニス肘+

症状

肘の外側に上腕骨外上顆という小さな突出した骨がありますが、そこに付着している手首を反らしたり指を伸ばしたりする筋肉の腱が加齢とともに弱ってきて、そこに過度の負担がかかって痛みが生じる疾患です。いわゆるテニス肘もほぼ同義語とされますが、必ずしもスポーツに関係するものとは限りません。肘外側部の痛み、特に雑巾を絞るような手に力を入れる動作や手のひらを下にして物を持ち上げたりする動作で痛みが強くなるなどの症状を示します。当院を受診し肘痛を訴える患者さんの中でも高頻度に見られます。

治療方法

最初の段階では安静を指示するとともに、ストレッチやバンド装着による治療を数か月行います。痛みが強い場合にはステロイド剤の注射を行うこともありますが、注射をすればするほど腱は弱っていくので注意が必要です。これらの治療でほとんどの場合症状は軽快しますが、中には滑膜ひだ障害といって、関節内に滑膜ひだがはさまって炎症を併発し、難治性となって手術が必要になることもあります。

手術方法

関節内ではさまって炎症を起こしている滑膜ひだを切除し、傷んでいる腱をきれいにして縫合します。術後は上腕から手首までギプスシーネで2週間固定します。通常、入院期間は2週間です。

野球肘+

野球肘は近藤医師におまかせください!!

近藤医師の診療日はこちら

症状

大きく内側型と外側型に分けられます(後方型もありますが)。

内側型

多いのは剝離骨折と靱帯損傷、神経障害です。剝離骨折は成長期の少年、靱帯損傷は少年期を過ぎた人に多く見られます。繰り返す投球により靱帯に牽引されて剝離が起こったり、関節の安定性に関与している靭帯(メジャーリーグの大谷選手が手術した部分)が損傷したりします。ボールを投げた時やそのあとに肘の内側に痛みが出ます。神経障害は、ボールを投げているうちに肘の内側が痛くなったり、小指がしびれてきたりします。

外側型

ほとんどが離断性骨軟骨炎です。成長期に起こり、投球時に外側痛が生じ、進行すると肘の屈伸が制限されてきます。投球数の多い投手や捕手に多いです。関節面の軟骨が剥がれ落ち、いわゆる関節ねずみになると、突然肘を動かせなくなるロッキングが起こることもあります。

内側の剥離骨折 内側の剥離骨折

|

外側の離断性骨軟骨炎 外側の離断性骨軟骨炎

|

治療方法

内側型

基本は投球禁止とし、ストレッチや筋力訓練、投球フォームの指導などを行ないます。症状により痛み止めや神経回復に関連するビタミンB12製剤を服用します。神経症状がある場合は肘の屈伸を控えましょう。剝離骨折は手術が必要になることは少ないですが、靱帯損傷や神経障害は改善しない場合には手術を検討します。

外側型

基本は投球禁止とし、ストレッチや筋力訓練、投球フォームの指導などを行ないます。離断性骨軟骨炎は早期であれば数か月で治癒し投球再開が可能になることが多いですが、進行してしまうと軟骨が剥がれ落ちるだけではなく変形性関節症へと進行し、投球どころか日常生活も困難になることもあるため「野球肘の癌」と呼ばれることもあります。

手術方法

内側型

靱帯損傷に関しては、メジャーリーグの大谷選手が受けたトミージョン手術が代表的で、手首にある腱を用いて靱帯を再建します。リハビリを含めて復帰まで約1年を要することが多いです。神経障害に対しては、圧迫している靱帯構造を切離してあげる手術をします。順調であれば1か月半程度で投球開始できます。

外側型

剝離して不安定な軟骨を切除した後、剥離した部分を鋼線などで出血させるように刺激する方法や、剝離片が大きければ膝や肋骨から骨付きの軟骨を採取して移植する手術があります。最近ではアルギン酸という物質を用いて軟骨再生を促す治療法なども試みられています。いずれも術後は2~3週間ギプスで固定し、ギプスが外れてからリハビリを開始します。投球は順調であれば3~4か月程度から開始できます。

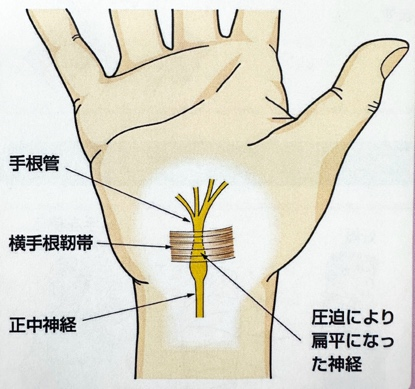

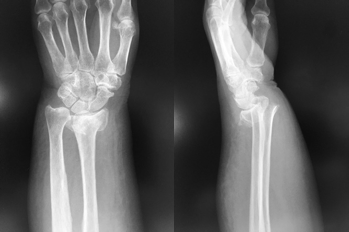

手根管症候群+

症状

手のひらの中央には手根管とよばれるスペースがあり、正中神経という親指から薬指の感覚を司る神経が通っています。加齢に伴って手根管の中が狭くなって神経が圧迫され、親指から薬指までのしびれ、筋力低下などの症状を示します。加齢以外でも、腱鞘炎・手の使い過ぎ・透析・妊娠・手周囲の骨折後・腫瘍などが原因になり得るため、若い方でも発症することがあります。

治療方法

手を休めたり、神経の保護・再生効果があると言われているビタミンB12製剤を内服したりして症状の改善を図ります。時に注射・装具の治療を行ったりすることもあります。それでも効果がない場合は手術を検討します。

日本手外科学会 手外科シリーズ 1.手根管症候群 から引用

日本手外科学会 手外科シリーズ 1.手根管症候群 から引用

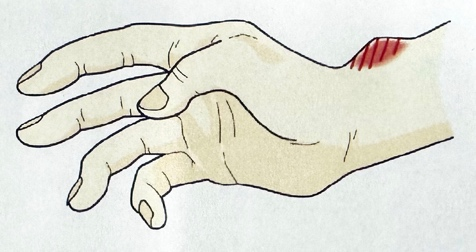

手術方法

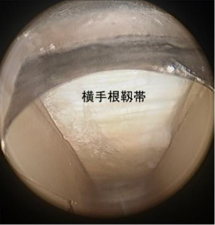

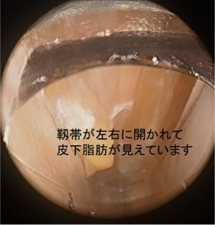

横手根靱帯を神経に沿って切開し正中神経の圧迫を取り除く手根管開放術を行います。通常は1泊2日の入院です。内視鏡下の手根管開放術も行っており、従来よりも小さな傷で手術が可能です。

鏡視下手根管開放術

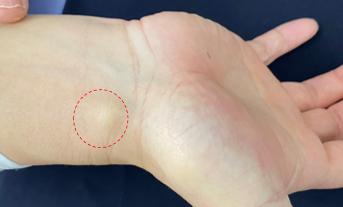

創部の外観

|

|

靭帯を切開して神経の 圧迫を取り除きます

|

ドゥ・ケルバン腱鞘炎+

症状

親指を反らす腱が、手首の親指側にある骨の出っ張り付近で圧迫されることにより起こる腱鞘炎です。手を酷使することが原因で、どんな人でも起こり得ますが、妊娠中や出産後に起こることが多いのが特徴です。

治療方法

ステロイドの腱鞘内注射がしばしば有効ですが、やり過ぎると腱が弱るので注意が必要です。

日本手外科学会 手外科シリーズ 2.ドケルバン病 から引用

日本手外科学会 手外科シリーズ 2.ドケルバン病 から引用

手術方法

保存的に治療しても症状がおさまらない場合、腱を圧迫している腱鞘を切開して圧迫を取り除く腱鞘切開術を行います。術後早期に軽作業も行えます。

TFCC (三角線維軟骨複合体) 損傷+

症状

手首の小指側にあるくるぶし付近のクッションとなる軟骨の損傷で、転んで手をついたり、または手首を酷使したりして発症します。手首を捻ったり小指側に傾けたりすることで痛みを生じるのが特徴です。

治療方法

装具等で安静を図り、炎症がおさまり損傷部の引っかかりが解消されるのを期待します。

手術方法

保存的に治療してもどうしても痛みが取れる気配がない場合には、損傷した軟骨を削り取る手術を行うことがあります。

日本手外科学会 手外科シリーズ 27.TFCC損傷 から引用

日本手外科学会 手外科シリーズ 27.TFCC損傷 から引用

ガングリオン+

症状

関節液が関節から滲み出してきて膨らんだものです。必ずしも痛みはなく、外から見て風船状に膨れてわかることもありますし、逆に外から見てもわからないほどの小さなガングリオンが神経にさわって痛みだけの症状が出ることもあります。ガングリオンは全身の関節にできる可能性がありますが、手首にできる頻度が一番高いです。

日本手外科学会 手外科シリーズ 27.TFCC損傷 から引用

日本手外科学会 手外科シリーズ 27.TFCC損傷 から引用

治療方法

中身はドロッとした関節液なので、針を刺して吸引すると一旦はなくなります。しかし、再発することが多く、その場合には手術を検討します。

手術方法

関節を開いてガングリオンの出所を切除します。限られた部位のみ(手関節掌側)ですが、関節鏡下の切除術も実施しています。3mm程度の傷2か所で切除する事が可能です。

痛みを生じています

|

腫瘍は消失しています

|

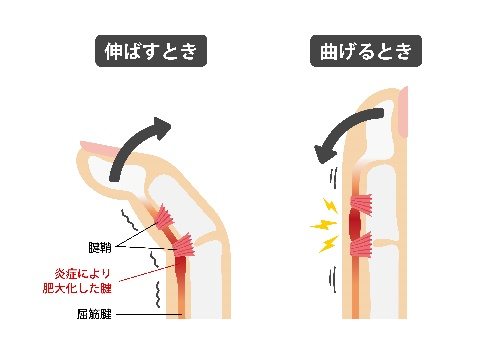

ばね指+

症状

手のひらにある腱鞘と呼ばれるトンネルが肥厚することにより、そこを通っている指を曲げる腱が曲げ伸ばしの際に引っかかって起きる現象で、代表的な腱鞘炎の一種です。ばね現象だけでなく、痛みだけ、こわばり、指を完全に曲げられない、完全に伸ばせないなどの多彩な症状が現れます。糖尿病があると腱鞘が肥厚しやすく複数の指に発症することがあるので注意が必要です。幼児から成人まで起こりうる病態です。

治療方法

ステロイドの腱鞘内注射がしばしば有効ですが、やり過ぎると腱が弱るので注意が必要です。保存的に治療しても症状がおさまらない場合は手術を検討します。

手術方法

腱鞘を切開して腱が引っ掛からないようにします。日帰り手術(10分程度)が可能であり、術後早期に軽作業も行えます。

母指CM関節症+

症状

親指の付け根の関節が痛くなる疾患で、加齢に伴って関節軟骨がすり減ってくるのが原因です。親指に力を入れた時に痛むのが特徴です。

治療方法

シリコン製の装具を装着することで患部の安静を図る治療が一般的に行われています。症状の改善が見込めないほど病状が進行しているケースでは手術を検討します。

手術方法

関節をネジで固定して痛みを取る関節固定術や、根元の骨を摘出した後に関節の靱帯を再建する関節形成術が行われます。

日本手外科学会 手外科シリーズ 15.母指CM関節症 から引用

日本手外科学会 手外科シリーズ 15.母指CM関節症 から引用

|

軟骨がすり減り、 骨と骨がぶつかっています

|

骨を切断、クッションを再建してぶつからないようにしています

|

手術後も、左右差なく動かす事ができています

|

ヘバーデン結節・ブシャール結節+

症状

指の関節軟骨がすり減るとともに骨のトゲが出てきて結節状に関節が膨れる疾患です。加齢と長年の手の使いすぎによってできるもので、関節リウマチとは異なります。第1関節に起こるものを「ヘバーデン結節」、第2関節に起こるものを「ブシャール結節」と呼びます。

治療方法

鎮痛効果のある塗り薬やテーピングが一般的に行われます。近年話題となっているエクオールというサプリメントが有効なこともあります。

手術方法

少数ではありますが、痛みが強くてどうしようもない場合に関節固定術や人工関節置換術も行っています。

胸郭出口症候群+

胸郭出口症候群は西尾医師におまかせください!!

西尾医師の診療日はこちら

症状

鎖骨と第1肋骨の間で腕全体に通う神経と血管が圧迫されて多彩な症状を引き起こす、比較的まれな疾患です。具体的には肩周囲から上肢にかけて疼痛やしびれ、脱力感、冷感などの症状が出ます。鎖骨が下がりやすい状況、つまり「なで肩」の人だったり重たい物を持ったり肩に担いだりすることが多いと症状が出やすいという特徴があります。鎖骨周囲の骨・筋肉・結合織による神経の圧迫が原因とされていますが、診断がつかないままでいる場合も多く、原因不明の症状として他院から紹介されることもあります。

治療方法

当院では上肢専門医と脊椎専門医が密に情報交換を行い疾患原因の特定を行っています。治療方法は肩周りの筋力訓練を指導したり、鎖骨を持ち上げるためのコルセット療法を行ったり、症状を軽減させるための薬物療法を行ったりします。これらの治療でよくなることが多いのですが、中には圧迫されている神経を開放する手術が必要になることもあります。当院はこの手術に関し日本の中でも多くの実績を持ち、効果も得られています。

手術方法

第一肋骨切除術を行います。脇の下を切開して手術を行うので傷口は目立ちません。肋骨を切除することによって圧迫されていた神経が解放され、しびれや痛みが改善します。術後は2週間バンドで腕を固定し、症状の安定化を図ります。安静期間である2週間の入院を推奨しています。

外傷 (骨折、脱臼、靱帯損傷)+

上肢に起こるさまざまな外傷の治療ももちろん行っています。当院では、機能障害を残さずかつ早期社会復帰を果たすことを第一の治療目標と考えており、そのために必要と判断すれば積極的に手術治療を行っています。代表的な上肢の外傷は手首の骨折、指の骨折や靱帯損傷、肩関節周囲の骨折や脱臼などですが、それぞれの外傷について適切な治療法を提案いたします。

|

|

|

|

|

|

|

|